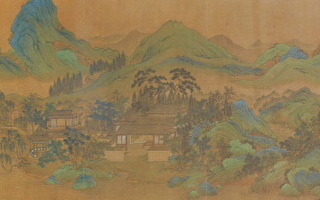

無論一個人是否去過桂林,大概都對「桂林山水甲天下」這句話耳熟能詳。在一千多年前的唐朝,桂林雖是嶺南蠻荒之地,但是天然秀麗的風景早已深入人心。即使從未涉足桂林的大詩人,也為桂林景色寫下優美的詩句。

比如杜甫:「五嶺皆炎熱,宜人獨桂林。梅花萬里外,雪片一冬深。」(《寄楊五桂州譚》)再如韓愈:「蒼蒼森八桂,茲地在湘南。江作青羅帶,山如碧玉篸。」(《送桂州嚴大夫》)

在唐人心中,桂州(即桂林)是一處氣候宜人、山清水秀的人間仙境。而真正在桂州生活過的詩人李商隱,則發現了細微卻獨特的美景:雨後初晴的黃昏,野草沐浴夕陽的餘暉,歸鳥飛向曬乾的窩巢,一切都那麼溫情而充滿生機。於是,他寫下一首著名的桂州詩歌《晚晴》:

深居俯夾城,春去夏猶清。

天意憐幽草,人間重晚晴。

並添高閣迥,微注小窗明。

越鳥巢乾後,歸飛體更輕。

詩境賞析

從字面來看,題目「晚晴」二字,描寫傍晚天空放晴之景。看似尋常,卻暗含藝術張力。晚,指太陽即將消逝;晴,指雲開雨散,日光綻放。太陽臨逝而未逝,初現而將逝,構成一個稍縱即逝的動感瞬間。傍晚之「晴」,使晴光不過於耀眼;傍晚有「晴」,為傍晚增添光彩與溫度,「晚」與「晴」成為絕妙組合。

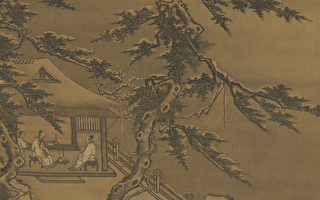

桂林多雨,雨後放晴,是當地常見氣候,當它被寫入詩中,會呈現怎樣與眾不同的詩意呢?「深居俯夾城,春去夏猶清。」詩人開篇點明居所的地點與時令,為欣賞晚晴天氣構築完整情境。夾城,即城門外築有高牆的復道,又叫曲城。詩人深居高閣,地勢之高足以俯瞰城牆,是憑高覽景的立足點。

居所深而高,也暗示了詩人處於離群索居、遠離喧囂的幽僻環境。春去夏臨,細雨綿綿,本應帶給人潮濕悶熱之感。然而晚晴時刻,一掃雨季濡濕,空氣變得涼爽舒適。而詩人避世幽居,清淨無爭,以空明之心境感知外物,自然產生「清」的美好體驗。而結尾的「清」字,是春去之「猶清」,照應日落之「晚晴」,都表達了一種將逝未逝的狀態,傳達出詩人對晚晴時分留戀難捨的微妙情感。

詩人沒有詳細描繪晚晴的山光水色、天際曠野,而是聚焦於角落裡的一株野草:「天意憐幽草,人間重晚晴。」野草低小柔弱,生長於無人問津的僻靜處,不似花木繽紛奪目,故稱「幽草」。然而天意憐愛眾生,眷顧幽草,久雨之後的陽光,彷彿是為滋養、呵護幽草而來。

塵世中人,特別是詩人,也格外珍惜傍晚的片刻晴光。詩中的幽草,何嘗不是遠離京城、偏居嶺南的詩人自己?幽草尚有天意垂憐,詩人也在人間享受到清新溫暖的晚晴,難道不是他坎坷仕途中值得欣喜、快慰的經歷嗎?

這兩句對仗工整,還具有更深層的隱喻意義。天意與幽草,人間與晚晴,兩組意象代表了天與地、上與下、大與小的對比,句中的「憐」「重」連結前後兩者,整句詩貫通天地,達到了天人合一的神妙境界。而詩人用看似信手拈來、脫口道出的淺近詞句,蘊含宇宙萬物都在天意中運行的深層詩理,自然渾融,吟成千古名句。

「並添高閣迥,微注小窗明。」這一聯是說,詩人身處高樓,恰逢晴空萬里,天地澄清,煙塵俱淨,視野變得無比遼闊。斜暉射進小窗,即使是微弱的光線,也為寂靜幽暗的居室增添光明和生氣。

頸聯上句,從至高至遠處落筆,描繪出天高地迥的廣闊空間,令人生出滄海一粟的渺小與孤獨感。下句轉向描寫至細至微的一線光輝,卻是柳暗花明的豁朗與釋然,也是詩人衷愛晚晴的具體表現。

由於詩人的視角高遠,他極目眺望,俯瞰全城,看到了飛鳥還巢的輕快之景:「越鳥巢乾後,歸飛體更輕。」尾聯再次呼應「晚晴」題旨,雲銷雨霽,陽光曬乾了樹巢,飛鳥歸巢時,彷彿也為飛向乾燥溫馨的家園而喜悅,飛翔之姿更加泠然輕盈。

尾聯二句是天意博愛萬物的又一具體表現;同時,詩人再次以越鳥自喻,用「歸」表達自己在桂州生活的安穩愜意,獲得棲身之地、精神家園的歸屬感。整首詩從登高覽眺、觸景生情,再到因情感懷,寄興之情融入晚晴景物,哲理感悟流露於有意無意間,堪稱一首充滿溫度與情味的佳作。

詩人背後的故事

李商隱是晚唐著名詩人,他的詩歌以辭采淒豔穠麗、情致深婉綿邈著稱,為即將落幕的大唐詩壇寫下濃墨重彩的終章。長久以來,李商隱那些朦朧難解的無題詩廣為傳唱,人們對「滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙」「身無綵鳳雙飛翼,心有靈犀一點通」等佳句如數家珍,而對李商隱的其它詩作較少關注。

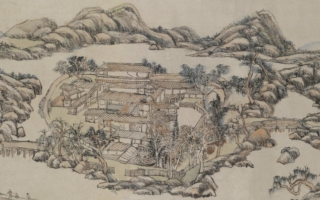

其實,在李商隱的仕宦生涯中,有一段重要的插曲,即30多歲時在桂州的幕府生活。他在桂林生活不足一年,卻創作了創作了30多首詩,成為反映地域特色兼個人生命階段的一組重要作品。如果說,李商隱的朦朧詩猶如海上明月,華光璀璨;他的桂州詩篇便是玉生雲煙,風華縹緲,需要我們靜心品讀,方能感悟其中妙趣。

大中元年(847年)四月,李商隱應桂州刺史鄭亞的徵召,告別妻兒、遠赴桂州,在鄭亞幕府中任掌書記。次年二月,隨著鄭亞再貶循州刺史,李商隱匆匆結束十個月的幕僚生活。

這是一次難得的外出做官的經歷,此前李商隱深陷政治漩渦,在黨爭的夾縫中艱難生存。所謂黨爭,即以牛僧孺和李德裕為首的牛、李兩派系近四十年的政治鬥爭。李商隱初涉官場,受到了屬於牛黨的天平軍節度使令狐楚的賞識。

令狐楚對李商隱悉心栽培,贈資財、授文法、聘為幕僚,還讓他和自己的兒子令狐綯結交。後來李商隱參加科舉考試,多次落第後,藉助令狐綯的舉薦才登進士第。令狐楚父子可說是他的貴人、恩人。

然而李商隱為人正直坦蕩,沒有那些狹隘的黨派偏見,因而在令狐楚去世後,他接受屬於李黨的涇源節度使王茂元的延攬,任其幕僚,並且與王茂元之女結為夫婦。李商隱此舉,卻被牛黨官員視為背恩,他與令狐氏父子曾經的交往,也得不到讓李黨官員的充分信任,因而他在選拔官員的考試中屢屢受挫,在朝堂也不斷受到排擠和刁難。

就在他鬱鬱不得志的時候,屬於李黨的鄭亞外放桂州。鄭亞亦是「聰悟絕倫、文章秀發」之輩,對李商隱有惜才之心、惻隱之情,誠邀他入幕。李商隱也以此為契機,遠離朝堂爭鬥,尋找新的出路。

桂州沒有京城的繁華富庶,同樣也沒有官場的暗算傾軋。李商隱緊繃的神經得到放鬆,抑鬱的心靈得以撫慰。他就像《晚晴》中久遭雨潦之苦的幽草,終於等到雨過天晴的生機。而桂林的奇山奇水與美景美物,也激發了李商隱的靈感與詩興。他在吟詠桂州風物的同時,寄寓身世感懷,使其作品在獨特的風物描寫外別具一番深沉的情味。

即使李商隱遠離迫害風波,往昔厄運依然在他心底留下創傷。「城窄山將壓,江寬地共浮。」(《桂林》)城窄山壓,彷彿他在黨爭中苦悶逼仄的生存空間;江寬地浮,也暗喻他渺茫無定的仕途浮沉。「沙禽失侶遠,江樹著陰輕。」(《城上》)沙灘水鳥失去同伴,江樹之葉凋零飄落,就像李商隱受黨爭牽連而幽居邊地的無奈選擇,將報國無門的寂寥惆悵之情抒寫得悽婉悱惻。

幸而夕陽無限好,桂州生活畢竟是李商隱的黯淡人生中,一抹明亮柔和的暖色。他也學會了苦中尋樂,正如他抓住雨後黃昏的一瞬晴光,發掘沐浴陽光的一株幽草,吟唱出豁達的詩意與生命的能量。(本系列完結)

參考資料:《李義山詩集》《舊唐書》等

點閱【品讀唐詩】連載文章。

責任編輯:林芳宇@#