在人生漫漫旅途中,友情如一盏明灯。它不为喧誉而燃,却能在孤行的岁月中照见人心。古人论交,不在势利,而在以道相尚。道者,志也、义也、心之所安也。非利合之交,乃道契之友;非一时之欢,乃终生之知。

若细数千古风范,光武与严子陵、管仲与鲍叔牙、伯牙与钟子期、管宁与华歆,皆以道为友、以心为约,留下人间最清澈的友情之光。

一、光武与严子陵:以道相尚 情在山水

“一友隐山水,一帝怀风尘;道虽殊,心犹契。”

东汉初年,刘秀以布衣起兵,终成中兴之主。严子陵,名光,与刘秀少时同窗,志趣相投。帝业既定,严子陵却不慕荣宠,隐居富春江畔,披羊裘垂钓,自号“富春渔父”。

光武帝念旧思贤,命画工绘像访寻。闻富春山有隐者似严光,遣使厚礼相请。子陵淡然曰:“我不过渔父,非仕人也。”光武笑曰:“此狂士,仍旧如昔。”遂亲往探访。

至草庐,子陵卧而不迎。帝亲抚其腹,问曰:“肯助我否?”子陵从容答:“士各有志,何必相强?”

帝叹息而归,仍邀入宫,共话旧情,同榻而眠。太史奏“客星犯帝座”,帝笑曰:“我友子陵耳。”此后不复强留。

李白咏曰:

昭昭严子陵,垂钓沧波间。

身将客星隐,心与浮云闲。

范仲淹在《严先生祠堂记》中赞曰:

“先生,汉光武之故人也,相尚以道。”“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”

一帝一隐,各守其道。交于心而不交于势,敬于志而不屈于位。此乃以道相尚之最高境。

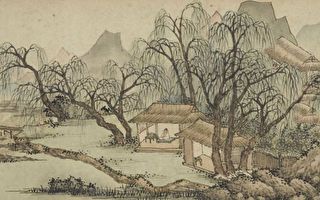

清任伯年作《严先生钓富春之图》。(公有领域)

二、管仲与鲍叔牙:以诚相知 知遇之厚

“识我于微时,容我于穷困;成我于天下者,知我之人也。”

春秋之世,齐国有二士——管仲与鲍叔牙。少年相识,共经商旅。管仲家贫,常出资少而分利多,鲍叔从不计较,知其非贪,实困于贫。此一念之谅,便埋下知己之根。

后二人各事其主:鲍叔辅公子小白,管仲佐公子纠。公子纠败,管仲被擒。鲍叔不但不报旧怨,反劝桓公释罪任用。曰:“管仲,贤人也。得此人,齐可霸诸侯。”

桓公从之。管仲出狱为相,一匡天下,齐国遂成霸主。功成之后,他深叹曰:

“生我者父母,知我者鲍叔也。”

知之不以利,容之不以失,推之不以忌。此乃“以诚合道”之友谊。

古人云:“士为知己者死。”然更深一层,知己者,不仅知其才,更知其心。鲍叔牙之知,使管仲得以展志于天下;管仲之义,使知己之名永不磨灭。

真友者,能在困顿时不弃,在荣显后不骄。彼此以道为契,方能久远如山川。

三、伯牙与钟子期:以心相契 知音千古

“山在琴中,水在心上;知音一逝,天地皆寂。”

春秋时,楚人俞伯牙,琴艺超凡。一次奉命出使晋国,舟泊汉阳,月夜鼓琴。其声时如高山巍峨,时似流水潺湲。樵夫钟子期闻而悟曰:“巍巍乎若泰山,洋洋乎若江河!”

伯牙惊喜,遂与之相见,言语契心,约翌年再会。次年伯牙重来,子期已亡。伯牙于子期墓前抚琴奏《高山流水》,曲罢断弦曰:“世无知音矣!”

琴断而意不绝,“高山流水”遂成千古知音之喻。

此交非形迹之交,而是以心印心、以道通道。

伯牙的琴声是其心中之道;子期的回应是其对那份道的共鸣。世间交友多,能解心者寡。能通你心者,唯知音耳。

得一知己,如听天地之应。此情不在久,而在真。

四、管宁割席:以义为界 贵在坚守

“寂然一割,断席非情,明志乃道。”

魏晋之际,风气浮华。管宁与华歆在园中锄草,见地上有金,管宁视若瓦砾,华歆拾之又弃。后有贵人车马过门,华歆起观,管宁安然。遂割席曰:“自此非吾友也。”

一席之裂,非为怒而为觉。所断者,并非旧时情宜,而是道之不同。

金动其心,贵摇其意,管宁以义自守。于情义最厚之际,仍能守得一份清明,此乃“以义立道”之至节。

他割席非绝交,而是自警——君子之交,以道为界。若志不同、心不洁,即共席亦若隔天涯。

真友不在多,而在不失道。宁为孤松傲雪,不作浮萍逐流。

五、结语:君子以道合 情自长

光武与严子陵,贵在相敬;管鲍之交,贵在相知;伯牙子期,贵在相契;管宁割席,贵在坚守。

四者之交,皆不同形,而同归于道。

范仲淹云:“先生之风,山高水长。”山高者,不可及也;水长者,不绝流也。此正是“以道相尚”的不朽意象——道在心间,友情便能超越时势与生死。

在今日功利纷华世途中,若能以诚相待,以义为界,以心为契,则不论贵贱贫富,皆可与古人共风。

山高水长,道在人心;真交无言,而清风自远。

友有四德:知以道,交以诚,契以心,守以义。古人交友,如山川相望,千载犹清。

责任编辑:林芳宇@