第三十七课

二、六首押“十三元”韵的古代经典唐诗

2. 晴诗 唐‧雍陶

晚虹斜日塞天昏,一半山川带雨痕。

新水乱侵青草路,残烟犹傍绿杨村。

胡人羊马休南牧,汉将旌旗在北门。

行子喜闻无战伐,闲看游骑猎秋原。

创作背景:本诗创作于公元843年(唐武宗会昌三年)秋天,创作地点为今山西省灵丘县。在唐代,灵丘有通往雁门关的官道(塞路)。有的版本标题为“塞路初晴”,描写雨过天晴塞路的景色。雍陶,晚唐诗人,字国钓,成都人。唐大和八年(公元834年)进士及第,大中六年(852年)任国子毛诗博士,晚年任简州刺史(今四川省简阳市),后辞官隐居。

注释:①晚虹:晚霞与彩虹。②斜日:斜阳。③塞天昏:塞路的天色已近黄昏。④新水:雨水。⑤残烟:指炊烟。⑥南牧:向南牧马,比喻北胡南侵。“休南牧”指胡人不敢南下而牧马。出自西汉‧贾谊《过秦论》:“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。”(大意:于是派大将蒙恬到北方去修筑万里长城,作为边疆上的屏障来防守。把匈奴向北驱赶了七百多里;匈奴人不敢到南边来牧马,原六国残余势力也不敢搭起弓箭来报仇。)⑦汉将:指唐朝的边塞将领。⑧北门:当时主要防卫北胡南侵,所以雁门关的重兵都集中的北门。⑨行子:行路人;本诗为作者的自称。⑩战伐:征战、战事。⑾游骑:本诗指闲散的骑兵。“骑”读音“记,去声。”⑿秋原:秋日的原野。

全诗大意:斜阳边的晚霞和雨后彩虹,通往边塞的道路已近黄昏。眼前有一半的山川带着雨水的痕迹。雨水湿润了古道两旁的青草,前方绿杨村落炊烟袅袅升起。胡人的兵马无法南侵,是因为边关的将士在雁门关北门严阵以待。行走在塞路上的我,喜闻目前边关没有战事;还能看到闲散的骑兵在秋日原野上狩猎。

赏析:本诗以“晚虹斜日塞天昏”开篇,描绘出边塞雨后初晴的壮阔画面:彩虹横跨天际,斜晖映照雨痕,青草路新水浸润,绿杨村饮烟袅袅。而这一切和平的景象是因为“汉将旌旗在北门”唐朝军队的坚强守卫,使得“胡人羊马休南牧”。尾联表达了作者听闻边关无战事的欣喜之情。清‧吴景旭《历代诗法》:“前四句说晴景,后四句说喜晴心事,通首灵变乃尔。”

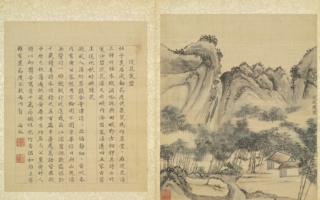

3. 辋川闲居 唐‧王维

一从归白社,不复到青门。

时倚檐前树,远看原上村。

青菰临水拔,白鸟向山翻。

寂寞于陵子,桔槔方灌园。

创作背景:“辋川”是王维隐居的处所。地址在今陕西省蓝田县,秦岭北麓。这首诗是王维晚年在辋川隐居时的作品。

注释:①一从:自从。②白社:本诗指隐居之处。“白社”本为洛阳市东的一个地名,西晋著名隐士董京(字威辇)曾在此处隐居,故后人亦将“白社”借指隐居之所。③青门:本诗借指朝廷或长安城。因汉代时长安城的东门名为“霸城门”,城门为青色,也称“青门”。④檐前树:屋檐前边的树。⑤原上村:郊原上的村落。⑥青菰:植物名。生于河边、沼泽地。可作蔬菜。其实如米,称菰米、雕胡米,可做饭,古以为六谷之一。⑦水拔:在水边挺拔生长。“拔”挺拔。⑧白鸟:白色羽毛的鸟儿。⑨于陵子:战国时齐国的于陵仲子居楚,楚王闻其贤,欲聘为相,仲子不从,偕妻逃去,与人灌园为生。见东汉‧刘向《列女传‧楚于陵妻》⑩桔槔(音结高):汲水的工具。以绳悬横木上,一端系水桶,一端系重物,使其交替上下,以节省汲引之力。⑾灌园:灌溉菜园。西晋‧潘岳《闲居赋》:“灌园鬻蔬,供朝夕之膳。(大意:灌溉菜园,到市场卖菜,供给自己早晚的饭食)”

全诗大意:自从到辋川隐居,就没有再去长安城。有时倚靠在檐前的树下,远望郊原上的村落。这里的池沼边有很多菰草挺拔生长;白色羽毛的鸟儿在山上自由地翻飞。我愿学那孤独寂寞的于陵仲子,用桔槔汲水,灌溉菜园,自食其力。

赏析:《辋川闲居》写王维归隐辋川后的闲适生活。首联“一从归白社,不复到青门”,点明诗人脱离仕途、远离喧嚣,寄身田园。

颔联“时倚檐前树,远看原上村”,以静态的动作描绘淡泊宁静的心态。颈联“青菰临水拔,白鸟向山翻”以生动笔触描绘了辋川别业的动态之美:水边茁壮的菰草,山间翻飞的白鸟,动静相宜,正是“诗中有画”的典范。

尾联“寂寞于陵子,桔槔方灌园”,效法古代隐者,于“灌园”劳作中自得其乐,更显闲适淡泊。

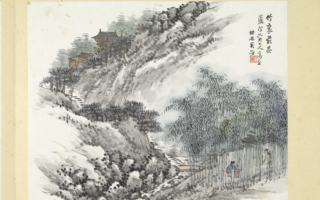

4. 清明 唐‧杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

创作背景:公元845年清明节,杜牧时任池州刺史(今安徽贵池市)。唐代的官方规定扫墓的日子在寒食节(清明节前连续三日),而不是在清明节。据《旧唐书‧宪宗纪》记载:“(元和元年)三月乙丑朔。戊辰,诏常参官(日常参朝的官员)寒食拜墓,在畿内(京畿地区)听假日往还,他州府奏取进止。”这里规定的很明白,朝中的官员寒食节扫墓,如果祖先的墓地是在长安附近的,寒食节三天休假日内要回来。而在其它地方的官员,如果要回乡扫墓,超过三天时间,需要事先向三省的主管报备申请。

因为寒食节三日不能有明火,所以扫墓时用的纸钱都以石子压在墓地上,清明节取了新火再来焚烧。唐‧王建《寒食行》:“三日无火烧纸钱,纸钱那得到黄泉。”

注释:①清明:二十四节气之一。唐‧杜甫《清明二首》诗云:“朝来新火起新烟”“家人钻火用青枫”在唐朝至北宋,寒食节禁火禁烟三日,从朝廷到民间都一样。到清明节的早晨,再钻木取火,这火就是新火。唐‧和凝《宫词百首》:“司膳厨中也禁烟,春宫相对画秋千。清明节日颁新火,蜡炬星飞下九天。”北宋·苏轼《徐使君分新火》诗:“临皋亭中一危坐,三月清明改新火。”②行人:本诗指作者自己。③欲断魂:心里特别难过。④杏花:池州(今安徽贵池市)属长江中下游地区,清明时节(黄历三月初)正值杏花盛开。

全诗大意:清明节这天细雨绵绵;我走在池州城郊的路上,(因寒食节无法回乡给过世的亲人扫墓)心里特别难过。我问哪里有酒馆?放牛的童子指向远处开满杏花的村庄。

赏析:这首脍炙人口的《清明》诗,理解的关键在“行人”二字;因为寒食节禁火禁烟三日,杜牧在官署也只能吃冷食、喝凉水。清明节早晨家家户户钻木取新火,杜牧也走出官署,想找一家酒肆,温一壶酒,再点几道热菜,小酌一番。清明节刚好下着小雨,在雨中漫步的杜牧,突然想起了自己的家乡。年过四十的杜牧出身京兆杜氏家族,家乡就在长安城南。杜牧的祖父杜佑更是德宗、顺宗、宪宗三朝宰相,并著《通典》。因无法回家乡给过世的亲人扫墓,心里特别难过。所以“行人”是指作者自己。

现代人之所以容易将“路上行人欲断魂”中的“行人”理解为去扫墓或扫墓归来的人们,是因为下意识地认为清明节是扫墓缅怀过世亲人的日子。而唐代扫墓的日子在寒食节。其实这个习俗在清代已经改变,据清·富察敦崇《燕京岁时记》记载:“清明即寒食,又曰禁烟节。古人最重之,今人不为节,但儿童戴柳祭扫坟茔而已。”

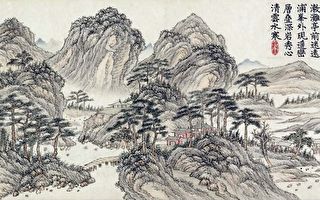

5. 田家 宋‧欧阳修

绿桑高下映平川,赛罢田神笑语喧。

林外鸣鸠春雨歇,屋头初日杏花繁。

创作背景:本诗创作于公元1047年春三月,欧阳修在滁州(今属安徽)担任知州。著名的散文名篇《醉翁亭记》也是这个时期创作的。

注释:①绿桑:碧绿色的桑树。②高下:指桑树有高有低,参差起伏。③平川:平坦的田野。③赛:祭祀、祭神。④田神:地上的神祗,也称为“后土”。民间俗称“土地公”。⑤初日:旭日。

全诗大意:碧绿色的桑树,高低起伏,树影在晓日的斜照下,倒映在平坦的田野上。村民们祭祀土地公回来,一路上欢歌笑语。桑林外斑鸠鸣叫,春雨初歇;屋头旭日东升,杏花开满枝头。

赏析:本诗首句“映”字尤为精妙,桑树与田野在朝阳下光影交融,隐喻了人与天地谐和共存的意趣。次句“笑语喧”打破田野的宁静,凸显祭祀田神后村民的喜悦和对丰年的期盼。后两句“林外鸣鸠”“屋头杏花”动静结合,给读者展示了斑鸠鸣叫、杏花开放、春雨才歇、朝日初升的清新景象。

6. 感怀 唐‧张继

调与时人背,心将静者论。

终年帝城里,不识五侯门。

创作背景:张继,襄州襄阳人(今属湖北),唐玄宗天宝十二载进士及第。著名的诗篇《枫桥夜泊》作者。

注释:①调:格调,性格。②时人:时下之人、凡俗之人。③背:不相同。④静者:指深谙清静之道、超然恬静的人。⑤终年:长年,长期。⑥帝城:首都。本诗指长安城。⑦五侯:本诗借指权贵之家。“五侯”本义是指公、侯、伯、子、男,五个等级的爵位。

全诗大意:我的性格与凡俗之人不同,心里以高人隐士的标准来要求自己做得更好。长年在京城任职,从来不去攀附权贵之门。

赏析:本诗表达了一位儒家修行者得失随缘、荣辱不惊的心态。首联“调与时人背,心将静者论”以“静者”自喻,暗含对功利世风的疏远。尾联“终年帝城里,不识五侯门。”表达了不为名利去攀附权贵的生活态度。

点阅【跟我学唐诗】系列文章。

责任编辑:林芳宇@#