杜甫诗云:“日月不相饶,节序昨夜隔;玄蝉无停号,秋燕已如客。”(《立秋后题》)描写立秋悄悄地来了,此时盛夏余气仍然炽热。立秋节气的起点每年落在西历8月7~9日之间,2025年是在8月7日这一天。从立秋到秋天第二个节气处暑前这段日子,还处于三伏天的时段,盛夏余热未尽,秋阳肆虐,素有“秋老虎”之称。俗话说:“秋老虎会咬人!”因为这期间的燥热耗气伤津,容易使人生病。立秋民俗和养生也多有相关。在这隐藏“肃杀”的季节里,秋天养生要掌握哪些要点呢?秋天如何补呢?

秋季养生要点

一、养阴

天人合一的养生之道是顺着季节的特性进行身心的调养。秋天到了,自然界万物由春夏的生长开始转向“收”缩,所以秋天养生要以养阴为主。养阴就是滋养人体的血液和津液,让身心保持滋润、平衡的状态。

二、养肺

从五行之道来看,秋天之气与人体的肺脏相通,秋天又是干燥的气节,所以秋天养生以养肺滋补津液(身体水分的总称 )为主。秋天时容易发生一些症状,如:口干、唇干、鼻干、咽干、皮肤干裂和大便干结等,要“治其根,养其本”,解决之道就在秋天养肺。

三、润燥

立秋到处暑的天气燥热又日益干燥,忌吃辛辣干燥的食物,如羊肉、葱、姜,避免上火伤津耗气;可吃酸味蔬果以防止肺气过盛而损伤肝气,增强脾胃功能。同时,建议多多补充滋阴润燥的食物,过个舒畅的秋天。

四、平补

秋天不宜大补,因为夏天的暑热常常使人食用冷饮过度,导致脾胃功能减弱,吸收功能变差。此时大补会加重脾胃负担,所以初秋养生当以不油腻的平补为主。

秋季养生好食材

以下来说说一般性的适宜秋季养生的食材。

一、白色食物解燥润肺很有力

从五行来讲,肺对应白色,中医建议多取用白色食物来防秋燥。多数的白色食物多偏凉寒,一般体质还是可以放心使用。常见中医推荐的“白色食物”有莲子、莲藕、水梨、白木耳、山药、百合、花生、洋菇、白菜、高丽菜、甘蔗等等。另外,枸杞、黑木耳、蜂蜜、芝麻也是容易入手的滋阴润燥的食物。

但是体质较冷或过敏性体质者,忌吃寒凉食物,要着重补足肺的防卫之气,宜慎选白色温补、补气的食物,例如含丰富蛋白质的鱼肉、豆浆,配合百合、杏仁、川贝或沙参、西洋参等等宣肺化痰、滋阴益气的中药,对缓解秋燥有良效,需要询问专业医师。

二、酸性食物敛肺气

酸味食物有收敛的作用,秋天多吃一点酸性食物可以收敛处于旺盛的肺气,不妨肝气,滋补肝血,从而达到养阴的效果。例如凤梨、柚子、乌梅、柠檬等等酸性食物,都是秋天食谱的好佐料。

三、平补食物养阴补益身体

立秋之后,需少食生冷食物,多进食温软、易消化食物来调养肠胃。属于平补的食材,例如茭白笋、南瓜、莲子、桂圆、黑芝麻、蜂蜜、枸杞、红枣(体质温热的人较不适用,可用蜂蜜)、山药、扁豆、百合等,均可起到养阴、润肺、养胃、生津的补益作用。

四、中医推荐天下第一补物 滋阴圣品

《本草纲目拾遗》说白米粥上的那一层米油能使人美白养颜、补血、壮实,是滋阴圣品。清代名医王士雄《随息居饮食谱》指出常食“浓米汤”——浓稠白米粥来补虚,效果可媲美人参汤。当代中医师胡乃文推荐“浓米汤”是天下第一补物!没有便利时间烹饪的人可以利用电子锅煮粥,一般把水加到稠粥和稀粥的刻度中间,再依照自己的经验加减调整即成。早餐喝碗白米粥一天都觉得口中生津。

很多中医师也推荐立秋吃银耳莲子汤这道润燥养阴圣品。在秋老虎肆虐的时节,莲子可降心火,同时健脾止泻;不燥不寒的白木耳是富含天然胶原蛋白的“植物燕窝”。而且,用电锅就可炖出美味。

银耳莲子汤食谱:

食材:干白木耳一朵(新鲜的更好)、莲子30颗、红枣去核(去核去燥)15颗、枸杞2大匙、冰糖或蜂蜜适量

步骤:

1. 备料:白木耳泡软(新鲜的不用泡)去蒂头,剪小片(越细汤越浓稠);莲子绿芯去干净(干莲子预泡2小时);红枣去核。材料洗净。

2. 电锅内锅放一千cc的水和材料(枸杞除外),外锅放水3杯。按键炖煮。

3. 按键跳起后,检视汤汁是否浓稠。若好,就加入枸杞,续焖5分钟,然而加入适量冰糖搅拌均匀即成!不爱糖的话,在降温至50℃后,加蜂蜜食用,润燥效果更好。

*4. 若汤汁不浓稠,在外锅加一杯水续炖。

秋季养生按摩穴道

秋天万物逐渐凋零,肃杀的秋气容易带来忧伤,让人情绪低落。所以在秋天作息适合早睡早起。早睡让身体处于收藏的状态,早起则可以舒展肺气。同时配合穴道按摩,可以维持心情愉快。中医介绍可按摩以下两个穴位:

一、太冲穴

太冲穴属足厥阴肝经穴,按摩可调理肝血、补气,还有助减压、安神的功效。

1. 位置:在脚背的最高点,脚拇趾与脚食趾指缝交界点,往上2横指(食指跟中指)处。

2. 按摩方式:用大拇指揉按,力度适中即可,每次按摩4–5分钟。

二、合谷穴

1. 位置:将大拇指和食指并拢,会发现虎口处肌肉隆起,隆起最高点,向着食指的一侧就是合谷穴。用拇指按压探,感到酸麻气感最强之处即是,有助于促进气血运行!

2. 按摩方式:

(1) 拇指按压法:用另一只手的拇指垂直按压合谷穴,感受到微酸胀感即可!

(2) 画圆揉按法:以画圆方式轻揉30秒,左右手交换进行。

两种方式都是每天按压2–3次,每次1–2分钟。

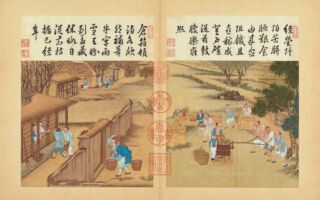

立秋民俗与养生

立秋日常见的民俗,都是和防痢疾、防瘟疫有关。

一、熬楸膏治疮疡

楸和梧桐一样秋来最早落叶。楸之音同“秋”,是秋天的季节代言,也是常见的乡梓之树。唐朝时立秋这一天,京师市场卖楸叶,妇女、儿童买来剪花形插于鬓边,作为迎秋的装饰。(《本草纲目‧木二》“楸”条)宋代继承唐代的传统,从北宋到南宋,在立秋日,都城人买楸叶、剪叶花做首饰这种风俗几乎没有改变。(《梦粱录》“七月立秋”)

楸叶除了用来迎秋做装饰之外,还可以治疮疡。立秋日,在太阳升起前,采楸树叶子𢭏汁,浓煎熬成膏,然后收藏起来,这是退治疮疡的民俗方。

二、咬秋

立秋食瓜,民间称“咬秋”,可免腹泻。(见:清代张焘《津门杂记‧岁时风俗》)老天津、老北京人啃瓜,杭州人吃秋桃,都是预防冬天和来春腹泻的食疗方法。在山东莱西地区旧时流行吃豆沫和青菜做成的小豆腐“渣”,当地民谚说:“吃了立秋的渣,大人孩子不呕也不拉。”

三、吞赤豆饮秋水

民俗传说:在立秋日面向秋天方位——西方,以井水吞服赤小豆七粒或十四粒,一整个秋天不犯痢疾。也有说立秋日鸡鸣时,汲井水,不分老少皆饮用少许,可却百病。不过时代变迁之下,要在城市中找口井可能到处都找不到了。

怡悦过一秋

《素问‧四气调神大论》中写说,顺应四时养生要知道春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律。从立秋开始,自然界阳气渐收,秋风劲急,此时睡眠时间应稍微延长,适宜“早卧早起”,因为早卧顺应阳气的收敛,早起运动晒太阳可使肺气得以舒展,合乎秋季养生的节奏,带给自己怡悦的好心情。@*#◇

——看更多【节气与生活】

责任编辑:李梅