第二十八課

一.周召虎,宋桓魋(十灰)(選自《聲律啟蒙》)

增對損,閉對開。

碧草對蒼苔。

書籤對筆架,兩曜對三台。

周召虎,宋桓魋。

閬苑對蓬萊。

薰風生殿閣,皓月照樓台。

卻馬漢文思罷獻,吞蝗唐太冀移災。

照耀八荒,赫赫麗天秋日;震驚百里,轟轟出地春雷。(下劃線字為入聲字)

注釋及說明:

1. 增對損,閉對開:增,數量或大小上的增加。|損,數量或大小上的減少或損失。所以,「增」對「減」或「損」都可以。|閉與開,不只是用於門或門戶。「閉」還可以是指封閉或遮蔽。「開」還可以指開卷,開聲。

片月增清影,微風損暗香。 明‧陳守一《早梅》

偶值亂離增節義,肯因衰老損精神。 元末明初‧李穡《讀杜詩》

地幽蠶室閉,門靜雀羅開。 初唐‧駱賓王《幽縶書情通簡知己》

門無塵事閉,卷有國風開。 五代‧熊皦《冬日原居酬光上人見訪》

2. 碧草對蒼苔:碧草,綠草。|蒼苔,青苔、苔蘚。「蒼」這個字在古漢語中還可指「草色」或「深青色」。

荒徑倦遊從碧草,空庭慵掃自蒼苔。 北宋‧司馬光《和邵堯夫年老逢春》

3. 書籤對筆架,兩曜對三台:兩曜(音要,去聲),日與月。「曜」的原意指「日光」,當動詞指「照耀」。而能起照耀作用的天象有日、月、星。因此「三曜」指的就是「日月星」。|三台,①古代朝廷以尚書(唐朝稱尚書省,是一個部門)為中台,御史為憲台,謁者(禮賓接待部門)為外台,合稱為「三台」;在古詩文中亦借指朝廷重要部門或高官。②三台星。星座名。分為上台,中台,下台;每台有兩星,共六星。

筆架沾窗雨,書籤映隙曛。 唐‧杜甫《題柏大兄弟山居屋壁》

為有浮雲遮兩曜,從教巧宦入三台。 (朝暉原創)

4. 周召虎:召虎,姬姓,召(音邵,去聲)氏,名虎。周朝三公之一,召公姬奭的後代。

姬奭是周室宗親,曾輔佐周文王及周武王。他最早被分封的食邑在召(今陝西省岐山縣西南),故稱「召公」。姬奭又是「召氏」的開創者(第一代),「氏」指「氏族」。在周朝及以前,中國是封建制的社會,貴族的「姓」與「氏」是分開的。周武王駕崩,周成王登基後,將姜太公封為太師(封地為齊國),周公姬旦為太傅(封地為魯國),召公姬奭為太保(封地為燕國)。他們在西周的首都鎬京都有公府。姬奭派他的嫡長子去燕國主政,是為燕國首任諸侯國君,世襲罔替。姬奭自己留在鎬京輔佐周武王、周成王。周朝的三公也是世襲,姬奭去世後由其嫡次子繼任「召公」這個名號及「太保」這個職位。周公姬旦情況與召公姬奭類似,也是留在鎬京,由嫡長子去魯國就任國君。而姜太公則是留長子在首都繼任太師,自己帶其餘子嗣去齊國就任國君。

召虎與周厲王同時代。周厲王在歷史上被稱為暴君,我們所熟知的成語「防民之口甚於防川」說的就是那個時期。召虎(史書亦稱其為召公)多次勸諫周厲王施行仁政均不被採納,後來周厲王被國人放逐,奔於彘(今山西省霍州市東北)。據《史記‧周本紀》記載,(譯文)周厲王的太子姬靜(周宣王)被藏在召公家裡,國人知道了,就把召公家包圍起來,召公說:「先前我多次勸諫厲王,王不聽,以至於遭到這樣的災難。如果現在王太子被人殺了,王將會以為我對他記仇而在怨恨王。侍奉諸侯國君的人,即使遇到危險也不該怨恨;即使怨恨也不該發怒,更何況侍奉天子呢?」於是召虎用自己的兒子代替了太子,使太子姬靜免遭殺害[1]。

5. 宋桓魋:桓魋(音頹tui2),春秋時期宋國的司馬(官職名,上卿,主管軍事),貪財重利,專橫跋扈。孔子率弟子周遊列國時,經過宋國,桓魋妒忌孔子,擔心孔子會取代其職位,因此欲殺孔子,後來孔子得到消息,喬裝離開了宋國。成語「殃及池魚」的故事,最早就與桓魋有關。

據《呂氏春秋‧孝行覽》記載,(譯文)宋國的司馬桓魋有顆寶珠,他犯了罪,想用寶珠抵罪,得以流亡國外。宋景公派人問他寶珠在哪裡,他說:「寶珠扔到池塘裡了。」於是弄乾了池塘水來尋找寶珠,沒有找到,魚卻因此都死了。這表明人出現禍事或得到福分都是有因果關係的[2]。

周召虎懷仁,所為太子;宋桓魋重利,殃及池魚。 (朝暉原創)

6. 閬苑對蓬萊:閬(音浪,去聲)苑,傳說中仙人居住的園林庭院。|蓬萊,傳說中仙人居住的海島仙山。

閬苑雲深孤鶴迥,蓬萊天近一身遙。 唐‧牟融《送羽衣之京》

7. 薰風生殿閣,皓月照樓台:薰風,和風、南風,夏天的風。聯句大意,和風吹過殿堂樓閣,明月照在樓台之上。

8. 卻馬漢文思罷獻:卻馬,謝絕進獻千里馬。|漢文,指漢文帝劉恆。他與漢景帝劉啟均為賢明的皇帝,開創了「文景之治」。|罷獻,停止進貢。典故出自《漢書‧賈捐之傳》記載,(譯文)當時有來獻千里馬的,漢文帝下詔說:「(我乘坐的車駕隊伍)飾有羽毛、上繡鸞鳥的紅色旗幟在前,侍從車輛在後,條件好時一天走五十里。如果有軍隊隨行一天走三十里,我如果乘千里馬,獨自跑到前面做什麼呢?」於是退還千里馬,並給了獻馬人回去的路費,又下詔說:「我不接受貢獻,命令四方不要再前來進貢[3]。」

本句大意,漢文帝不接受進獻千里馬,並下詔停止進貢減輕百姓的負擔。

9. 吞蝗唐太冀移災:吞蝗,吞下蝗蟲。|唐太,指唐太宗。|冀,希望。|移災,轉移災禍。典故出自《貞觀政要‧卷八‧論務農》,(譯文)貞觀二年(公元628年),京城長安大旱,蝗蟲四起。唐太宗到農田查看禾苗損失情況,看到蝗蟲在禾苗上面,捉了幾隻念念有詞道:「百姓把糧食當作身家性命,而你吃了它,這是在損害百姓的利益。百姓如果有罪過,就把罪業加在我一人身上。你如果真有靈的話,你就吃我的心吧,不要再傷害百姓了。」說著就要吞下蝗蟲。周圍的大臣連忙勸說:「恐怕吃了要生病的,不能吃啊!」唐太宗說道:「我希望把災禍轉移到我身上,為什麼要逃避疾病呢?」說完就把蝗蟲吞了下去[4]。

本句大意,唐太宗吞吃蝗蟲,希望能替百姓承擔罪業。

10. 照耀八荒,赫赫麗天秋日;震驚百里,轟轟出地春雷:八荒,八方極遠處;借指全天下。|赫赫:明亮貌,照耀貌。|麗天,使天空絢麗。|轟轟,本文形容雷聲響亮。轟,讀音「橫,庚韻」。《康熙字典‧轟》:「《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》呼宏切,音橫。(庚韻)」必須注意的是「宏」也是庚韻中的字,《康熙字典‧宏》:「《唐韻》戶萌切《集韻》《韻會》乎萌切,音嶸。(庚韻)」「戶萌切」讀音也是「橫」。

上下聯大意:秋日陽光照耀全天下,天空絢麗多彩。春雷響徹大地,聲震百里之外。

二、六首押「十灰」韻的古代經典唐詩

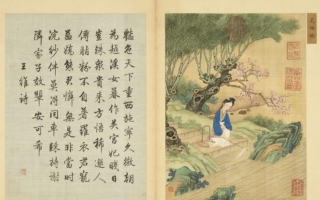

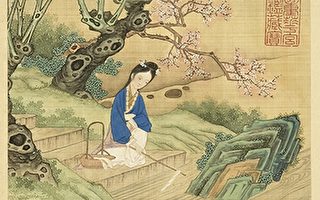

1. 登高 唐·杜甫

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江袞袞來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登台。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

故事背景:這首詩創作於唐代宗大歷二年(公元767年),九月九日重陽節。當時杜甫56歲,寓居夔州(今四川省奉節縣),在貧病交加的境遇中登高抒懷。明‧胡應麟《詩藪》曾評論此詩曰:「此詩自當為古今七言律第一。」杜甫登上高台遠望長江景色,之後寫下《登高》這首詩。

注釋:①風急:指疾風吹。②天高:秋高氣爽,萬里無雲。③猿嘯哀:猿啼聲帶著悲哀。其實這與作者寫詩時候的心情有關。④渚:指遠處江中小洲。|青,指小洲中生長著綠樹。|沙白,白色的沙灘。|飛回,(小鳥在上空)盤旋。⑤無邊:形容很多的意思。⑥落木:落葉。|蕭蕭:風吹落葉的聲音。⑦袞袞:波濤翻湧。也可用「滾滾」。⑧萬里悲秋:指自己一生的際遇如這落葉悲秋,到哪裡都不順心。⑨百年:本詩比喻年紀衰老;晚年。在古代,五十歲以上可稱晚年。⑩艱難:指自己一生艱難,也借指國運充滿了艱辛。當時「安史之亂」剛結束幾年,國運衰微。|苦恨,指國難家愁,事事縈心。⑾繁霜鬢:霜鬢指白髮。繁,增多。⑿潦倒:指窮困又生病。|新停:(因病)剛戒酒。

全詩大意:狂風撲面,秋日的天空顯得格外高遠,山間猿猴的哀鳴聲迴蕩不絕;江邊的沙洲清澈冷寂,岸上白色的沙子泛著素淨的光,幾隻飛鳥盤旋著掠過水面,彷彿在尋找歸處。一眼望不到邊的樹林,樹葉紛紛飄落,發出蕭蕭的聲響。視野中的長江水,波濤洶湧,奔流不息而來。飄泊萬里,都是在他鄉,面對蕭瑟的秋景心底悲涼;暮年多病,孑然一身登上這寂寥高台。世事艱難,滿腔愁苦,使得兩鬢白髮如霜;窮困潦倒之際,又因病戒酒,想借酒消愁都無法如願。

古人詩評:宋‧羅大經《鶴林玉露》:杜陵詩云「萬里悲秋常作客,百年多病獨登台。」萬里,地之遠也(形容距離家鄉之遠);悲秋,時之慘淒也(時值秋天生活窘迫又生病);作客,羈旅也(寄居他鄉);常作客,久旅也;百年,暮齒也(暮年);多病,衰疾也;台,高迥處也;獨登台,無親朋也。十四字之間含有八意,而對偶又極精確。

三、附注:

1. 《史記‧周本紀》:厲王太子靜匿召公之家,國人聞之,乃圍之。召公曰:「昔吾驟諫王,王不從,以及此難也。今殺王太子,王其以我為讎而懟怒乎?夫事君者,險而不讎懟,怨而不怒,況事王乎!」乃以其子代王太子,太子竟得脫。

召公、周公二相行政,號曰「共和」。共和十四年,厲王死於彘。太子靜長於召公家,二相乃共立之為王,是為宣王。宣王即位,二相輔之,脩政,法文、武、成、康之遺風,諸侯復宗周。

2. 《呂氏春秋‧孝行覽》:知與不知,皆不足恃,其惟和調近之。猶未可必。蓋有不辨和調者,則和調有不免也。宋桓司馬有寶珠,抵罪出亡。王使人問珠之所在,曰:「投之池中。」於是竭池而求之,無得,魚死焉。此言禍福之相及也。紂為不善於商,而禍充天地,和調何益?

3. 《漢書‧賈捐之傳》:時有獻千里馬者,詔曰:「鸞旗在前,屬車在後,吉行日五十里,師行三十里,朕乘千里之馬,獨先安之?」於是還馬,與道里費,而下詔曰:「朕不受獻也,其令四方毋求來獻。」

4. 《貞觀政要‧卷八‧論務農》:貞觀二年,京師旱,蝗蟲大起。太宗入苑視禾,見蝗蟲,掇數枚而曰:「人以穀為命,而汝食之,是害於百姓。百姓有過,在予一人。爾其有靈,但當蝕我心,無害百姓。」將吞之,左右遽諫曰:「恐誠疾,不可!」太宗:「所冀移災朕躬,何疾之避!」遂吞之。

點閱【跟我學唐詩】系列文章。

責任編輯:林芳宇@#