唐代有两位隐士陆羽和卢仝在中华茶文化史卷中清辉烁烁照古今。茶圣、茶神陆羽以多年实地调研的结果,总结出三卷十节七千多言的《茶经》,立下了中国实用茶典的标竿;而茶仙卢仝的《七碗茶歌》(原题《走笔谢孟谏议寄新茶》,一称《玉川泉歌》)道出了饮茶的层次达到空前清虚之境,不仅代代传诵,还流传到东瀛日本影响日本的茶道,卢仝的“茶仙”之名也在茶史上千古留名。日本“煎茶”之祖“卖茶翁”(日语发音:baisaou,公元1675-1763年)高游外就以“卢仝正流”自署(见《卖茶翁偈语》),他在京都构建的第一座日本茶亭就叫“通仙亭”。

宋代苏轼有诗云:“何须魏帝一丸药,且尽卢仝七椀(碗)茶”,对茶和卢仝的《七碗茶歌》致上了高度的赞扬之意。

布衣卢仝寄情玉川茶水

卢仝是河南济源县人,祖籍范阳(今河北涿州),一说济源(今属河南)人,性格高介终生不仕,曾隐居登封少室山,苦读终日,足不出户。唐宪宗元和初,卢仝卜居洛阳,当时韩愈为河南令,很敬待他这位高风亮节的隐士。韩愈〈寄卢仝〉诗文这样描写卢仝:“玉川先生洛城里,破屋数间而已矣。一奴长须不裹头,一婢赤脚老无齿。辛勤奉养十余人,上有慈亲下妻子。先生结发憎俗徒,闭门不出动一纪。”(《全唐诗》卷三百四十)

卢仝的茶歌中以戏谑的笔法自称“肠中仅有五千卷”。他一生不为官,追求精神的自由自在,与茶神陆羽的率真任情相通。卢仝在《忆金鹅山沈山人之二》一诗中,曾经自况:“君爱炼药药欲成,我爱炼骨骨已清”。可以看到他重视生命的修炼升华,把功成名就、生活享受全抛到脑后。《唐才子传》卷五记载卢仝志节清介,两度拒绝朝廷的征召:“朝廷知其清介之节,凡两备礼征为谏议大夫,不起”。

卢仝一生爱茶成癖,对茶、对泉水都很讲究,自号“玉川子”,表明他隐居在玉川,也反映他对茶之水的讲究。据《济源县志》记载,他经常在济源的“玉川泉”汲水烹茶。茶对他来说应该是和他的修炼结合为一体的元素。

品一品卢仝《七碗茶歌》

卢仝有《玉川子诗集》传世,他的诗风奇谲特异,受到韩愈推赞。卢仝的诗作中,最为人推崇的莫过于《走笔谢孟谏议寄新茶》,就是俗称的《七碗茶歌》,从唐至今传诵不绝。随着中国茶文化的传承和传扬到日本,这首茶歌更是传唱广远。

《七碗茶歌》为何能受到代代的推崇,此诗到底抒展出怎样的茶情茶境呢?我们顺着本诗来品一品。

《七碗茶歌》诗云:

日高丈五睡正浓,军将打门惊周公。

口云谏议送书信,白绢斜封三道印。

开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。

一天太阳高晒卢仝还睡意浓厚,忽闻官府军将来敲门。军将是奉孟姓谏议大夫(职掌“讽朝政之得失,谏皇帝之功过”)之命送来书信。洁白的丝绢缄包上有三道封缄印,显然里中物必然非常珍重、贵重。卢仝小心翼翼开了缄,白绢包着孟谏议大夫的信柬和送给他的一团圆形薄茶团——至珍的阳羡贡茶三百片。

闻道新年入山里,蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花。

仁风暗结珠琲瓃,先春抽出黄金芽。

摘鲜焙芳旋封裹,至精至好且不奢。

至尊之余合王公,何事便到山人家。

啊,百花未开的先春时节,顾渚山上的阳羡茶(紫笋茶)抽出黄金芽,待到春风一来惊蛰一动,抢春摘鲜、焙芳之后,旋即封裹起来。新采收的至精好茶阳羡茶,只作贡茶之用,数量极为有限。至尊之外只有王公贵族得享。这阳羡茶怎会到了我这野隐山人的家呢?

柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断,白花浮光凝碗面。

……

卢仝感铭孟谏议大夫寄来贡茶的厚谊!满心欢喜地关起柴扉,把俗客、俗事挡在门外,专注地烘茶、碾茶、煮茶(唐代时做茶的方法)。诗人的逸兴提炼了煎茶的艺术之美。

茶釜中茶水轻沸了,等水二沸时,放入茶叶,碧绿茶色在釜中悠悠舒开来,宛如碧云轻展,瞬间变换着千姿万态,伴随清风吹拂之音不断。茶水三沸时,瞬间白色茶花(茶沬)轻扬,旋又聚拢。看那又轻又细又白的茶花聚散,茶釜面上浮光里多少清虚之美沉潜。

“七碗茶”从物境通仙境

赏玩煮茶的过程之后,接着就是分茶至茶碗,趁热即品。卢仝“七碗茶”的境界让古今爱茶人“醉倒”?

一碗喉吻润

两碗破孤闷

三碗搜枯肠 唯有文字五千卷

四碗发轻汗 平生不平事尽向毛孔散

五碗肌骨清

六碗通仙灵

七碗吃不得也 唯觉两腋习习清风生

蓬莱山,在何处? 玉川子,乘此清风欲归去。

在卢仝的七碗茶歌中,一碗接一碗,碗碗开新境--从物之境开始,最终达到神化之境:

一碗接物之境:润人喉吻,生津止渴,启开表面物之境。

两碗通情之境:破孤闷、安稳人的情绪,进到情之境。

三碗入心之境:深入肠里连通创作思路,甘露涤虑发真照,贯通虚实入心之境。

四碗发气之境:发轻汗醒神,化解平生胸中块垒,消郁闷荡昏邪,达到了畅气之境。

五碗溶入炼之境:深入清澈、转化肌骨,周身肌骨清,溶入炼之境。

六碗昇上仙之境:通仙灵,突破了常人肉体空间之局限,昇上仙人之境。

七碗神入化之境:两腋习习风生,乘风上蓬莱,神入化境。

卢仝的七碗茶饮,从物之境、情之境、心之境、气之境、炼之境、仙之境而升华入化之境。这七层饮茶境界的递进、提升,远远超过古人与时人的体悟,让其后的文人雅士、茶人茶家,或听水音而意远,或凝碧云而神驰,流连茶香清境,悠然忘却尘俗万端。

喜阳羡茶 忧苍生受辛苦

卢仝为何煮茶七碗?陆羽《茶经》中提倡的煎茶,是以一茶釜煎五碗趁热喝最为合适。卢仝得到孟谏议大夫馈赠的阳羡茶,以一釜煎出七碗,碗碗精纯妙绝,让他酣畅淋漓达到玄妙化境,也铭记了阳羡茶之芳香甘美后劲醇厚!

阳羡茶的确是芳甘醇厚,陆羽在采尝之后,推荐作为贡茶。大历五年(公元770年),“顾渚贡烘”成了朝廷设置的第一个贡茶专区。

产好茶要求的条件严苛。官府连帖催促贡茶,茶区的茶工们朝饥暮匐,凌丹崖掇灵芽,在拂晓露干前不停地采。制好茶后,从吴中顾山贡烘区上贡到京都长安,路迢迢四千里哪!要奉贡奔赴宫中赶上清明宴,片刻也不得息,谁见劳与苦?百姓劳役的苦楚卢仝看到了:

山上群仙司下土,地位清高隔风雨。

安得知百万亿苍生命,堕在巅崖受辛苦!

便为谏议问苍生,到头还得苏息否?

卢仝饮茶触怀,他上到蓬莱神山为茶工们请命,希望透过谏议大夫谏政上达朝廷尊听,让茶工能得到苏息。这样的忧生民之忧的胸怀,更凸出了《七碗茶歌》的史诗高度。

《七碗茶歌》 不朽的范式

平易近人的茶诗--《七碗茶歌》,影响深阔。茶文化学家推崇《七碗茶歌》提升了茶文化的精神境界,与陆羽《茶经》共戴茶坛桂冠。茶俗史家从《七碗茶歌》中采撷中唐时期制茶、饮茶的文化。茶人、茶家则喜爱《七碗茶歌》揭示的饮茶美妙境界。

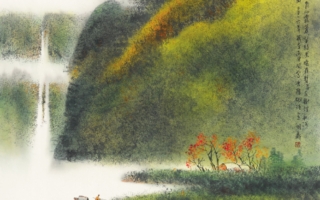

《七碗茶歌》也开拓了后人吟茶诗的艺术创作泉源。例如本文开头苏轼的诗句:“何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶。”梅尧臣赞叹:“莫夸李白仙人掌,且作卢仝走笔章。亦欲清风生两腋,从教吹去月轮旁”。宋末画家钱选以《七碗茶歌》的意境创作了《卢仝烹茶图》,元代画家赵原画了《陆羽烹茶图》,明代画家丁云鹏又作了《玉川烹茶图》,这些代代的艺术名作,都是延展了卢仝《七碗茶歌》的艺术精神元素,可见卢仝《七碗茶歌》影响的多面性。

清介不俗的卢仝的一生仅仅跨度了四十年,受到“甘露之变”祸连,意外殉命,然而他创作的《七碗茶歌》不仅拓展了茶世界的境界,更丰厚了中华文化的内涵与境界。茶仙卢仝《七碗茶歌》最高层次的真境应不在茶盅之中,当是生命境界脱俗升华后得以通!@#

责任编辑:方沛