包拯(999年─1062年)是歷史上家喻戶曉的清官,但大家可能不知道他的家裡還有一位傑出的女性,她就是包拯的長媳崔氏。

話說包拯與妻子董氏生下一子,名叫包繶(1033年─1053年)。宋朝時,科舉與蔭襲並行,到宋仁宗時,甚至規定長子得蔭不受年齡限制,因此,包拯的位居高官,使得長子包繶自幼就受到「蔭補」禮遇,小小年紀就獲得宋仁宗欽封為「太常寺太祝」。

包繶十九歲娶崔氏為妻,崔氏是當代有名的三朝宰相呂蒙正的外孫女,崔氏知書達禮,不但夫妻相敬如賓,而且悉心侍奉公婆,沒有半點驕貴之氣。可惜,包繶婚後第二年就因病亡故,留下年幼兒子包文輔。數年之後,剛滿五歲的包文輔也因故夭折,崔氏接連失去丈夫與幼子,心情之悲痛非外人所能想像。

但她仍勉力堅強下去,因為她知道公婆也正因失去唯一的兒子和長孫而傷心欲絕,崔氏決定要好好地照顧這兩位老人,撫慰他們的喪子之痛。

崔氏雖想陪在公婆身邊,但包拯夫婦看她年紀輕輕便要守節一生,於心不忍,所以多次勸她改嫁。但崔氏執意不從,她說:「公公和婆婆失去獨子、長孫已經夠痛苦了,如果我再離開,豈不是給兩位老人更添心酸。再說,公公是全天下所景仰的偉大人物,我可以代替夫君來奉養公婆,其實是感到很心滿意足的。」

包拯六十四歲去世,膝下只存年僅五歲的幺兒名叫包綖。崔氏一路陪著婆婆,將靈柩送回廬州安葬。喪事剛結束,崔氏的母親即要她回荊州改嫁,崔氏堅決不肯,她對母親說:「我已守節十年,如果想改嫁就不會等到今天了。以前我沒有離開包家,是為了照顧膝下無子的公婆。現在公公雖然不在,但留下了年幼小叔無人照料,我豈可棄之不顧呢?」

這件事傳到廬州知府張田深耳裡,張田深很受感動,特別寫了一篇《節婦傳》上稟朝廷,皇上傳旨封崔氏為「壽安縣君」,以示嘉許。

董氏去世後,崔氏把她與包拯合葬在一起。此後,崔氏繼續在包家恪守她為人媳婦的職責,她一人獨力扶養包綖,待其長成,安排包綖的婚姻。先娶廬州知府張田的女兒為妻,張氏不幸早逝,只好再讓包綖娶文彥博宰相的女兒為妻,總算把包綖的成家大事穩定下來。後來,又派人到開封將包綖生母孫氏接來一家團聚。崔氏對待包綖就如同自己的兒子,而包綖也把崔氏當作自己的親生母親一樣看待,崔氏的美德在當時社會上享有極高的評價,「長嫂如母」的說法便是由此傳開來。

崔氏不僅侍奉公婆至孝、認真照顧包家的後代,甚至她還注意到家族中無依無靠的人,例如:她把無父無母的侄子包永年收養下來,視如己出,直到他長大成人。

宋哲宗紹聖元年,崔氏過世,享年六十二歲。

宋哲宗曾下旨加封崔氏為永嘉郡君,並在包家的門口為崔氏建「節婦台」,以突顯崔氏享有皇上表彰的殊榮。嘉獎詔書還是由當時大文學家蘇軾所撰,收錄在《東坡全集‧故樞密副使包男太常寺太祝義之妻壽安縣君崔氏可特封永嘉郡君仍封表門閭》。崔氏的榮耀似乎到此已經到頂了……

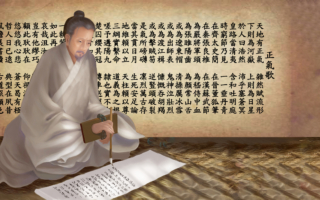

還沒完呢,崔氏還有一件足以跟公公媲美、流傳千古的事,那就是《宋史》為崔氏立了傳。公公和兒媳,同時被寫進正史的,在中國歷史上真的是少之又少,崔氏有這麼一位廉潔剛正的公公——包拯給她當了一個最佳的品德榜樣,而她以親身實踐,盡心盡力在家族的經營與照顧上,終於贏得了《宋史》裡給她的一席之地,也使包拯和崔氏這對翁媳同入正史成為美談。@*

附:《東坡全集‧故樞密副使包男太常寺太祝繶之妻壽安縣君崔氏可特封永嘉郡君仍封表門閭》

敕崔氏。汝甲族之遺孤,大臣之冢婦。夫亡子夭,惸然無歸,而能誓死不嫁,撫養孤弱,使我嘉祐名臣之後,有立於世,惟汝之功。昔衞世子早死,共姜自誓,詩人歌之;韓愈幼孤,養於嫂鄭,愈喪之期。若崔氏者,可謂兼之矣。其改賜湯沐,表異其所居,以風曉郡國,使薄於孝悌者有所愧焉。可。

責任編輯:李梅#