《龍文鞭影》是一部明清時代學者修編的歷史典故啟蒙讀物。全書將典故按照詩韻分類編排(詳見《龍文鞭影》序言),四字一句,共1030句,每句描述一個或兩個人物的故事。

「龍文」是漢朝西域的一種寶馬,這種良馬看到鞭影就會疾馳,「龍文鞭影」比喻在這本書的指導下,毋需鞭策,學習也會事半功倍,像龍文寶馬一樣一日千里。

【原文】

piǎo mǔ jìn shí ,huàn fù fēn cān 。

漂母進食,澣婦分餐。

ㄆㄧㄠˇ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ,ㄏㄨㄢˇ ㄈㄨˋ ㄈㄣ ㄘㄢ 。

漂母進食,澣婦分餐。

【注釋】

(1)漂:沖洗。

(2)澣:同「浣」,洗滌。

【語譯】

漂洗衣物的老婦可憐韓信挨餓而拿飯給他吃,在河邊捶擊綿絮的女子救濟逃亡中的伍子胥而分些食物給他。

【人物故事】

韓信

據《史記‧淮陰侯列傳》,韓信還是平民的時候,家境貧窮,不能維持生計,常依賴他人的救濟過日子,所以很多人都討厭他。他曾多次投靠下鄉縣南昌亭長,寄食了幾個月,亭長的妻子感到厭煩,就提前做早飯,端進臥室給自家人吃。等吃飯時間韓信前去,就不再做飯給他。韓信也知道他們的意思,生氣地離開了。

一天,韓信為了維生,來到城下釣魚,幾位老婦在漂洗衣物,有一個老婦見韓信飢餓,拿飯給韓信吃,一連幾十天都是如此。韓信告訴老婦說:「我必定會好好報答大娘。」老婦氣憤地說:「大丈夫不肯自食其力,我可憐公子而讓你吃飯,豈是指望你報答呢!」

後來蕭何向漢王劉邦推薦,拜韓信為大將軍,韓信擊敗項羽後,受封為楚王。韓信到了楚國,召見給他飯吃的洗衣老婦,賞賜千斤黃金。「一飯千金」的典故由此而來。至於下鄉縣南昌亭長,韓信則賞他百錢說:「你是個小人,德行不夠,好事沒做到底。」

伍子胥

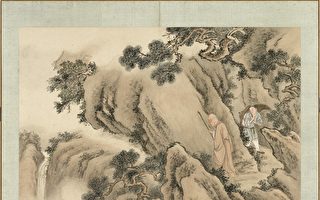

據《吳越春秋‧王僚使公子光傳》,伍子胥的父兄被楚平王殺害,伍子胥逃至吳國,中途生病,在溧陽討飯。剛好遇到有位女子在瀨水邊捶擊綿絮,竹筐中有飯。伍子胥對她說:「夫人可讓我吃一餐飯嗎?」女子說:「我獨自和母親居住,三十歲還沒嫁人,飯不能給你。」伍子胥說:「只是請夫人救濟窮途末路的我,給我一點飯吃,又何需避嫌呢?」女子知道他不是一般人,於是答應他,打開竹筐,盛好米湯,恭敬地拿給他。伍子胥再吃第二次時卻停下來了,女子說:「您要遠行,為何不吃飽呢?」伍子胥吃完飯要離去時,又對女子說:「請夫人蓋好米湯,別讓它露出來給人看見。」女子感嘆說:「唉!我獨自和母親住了三十年,謹守著堅貞清白,不肯嫁人,怎麼適合送飯給男子呢?逾越了禮制,令我不能忍受啊!你走吧!」伍子胥走後回頭一看,女子已經投入瀨水自殺了。

關於伍子胥的記載,在《史記》中未出現瀨水邊的女子,至戲曲《浣紗記》則有了這段故事。後來溧陽瀨水就被稱為「貞女江」。

——轉自正見網

看更多 【龍文鞭影】系列

責任編輯:王愉悅