「猛志逸四海」

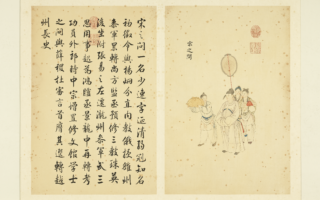

年輕時的淵明家庭爲了嫁妹籌措妝匲而賣田,以致失去了祖田的淵明母子幾乎到了無以維生的地步,幸好淵明之後有個機會在隨後的五年時間內,都在故鄉附近一戶姓東郭的農莊裡當家教老師;想不到在這期間的淵明反倒得到了東郭小姐的青睞,最後結成了夫妻。此後陶家也因這位賢內助確實精於農事的關係,讓淵明一向寒窘的家境暫時得以舒展。然而此時婚後有子的淵明雖然內心崇尚自然,但並沒有完全擺脫名教的束縛,他仍希望立善求名。所以當他母親動用舊時的關係爲他去求了一個官職回來時,他為了建功立業和解決生活上的困難,終於決定在29歲時嘗試去做江州祭酒這個小小的學官看看,但沒想到他將面臨的卻是時代的亂象與宦場的黑暗。

「不為五斗米折腰」

原因是當時江州的刺史過分熱中自己的信仰,置地方行政於不顧,一切僧道法事的花費概由江州政費開支,弄得水利不能修、窮民不能濟,地方人民學務的經費無著,反而還要淵明去辦發展「五斗米道」﹙這是當時道教各派中創立最早的一派,入道的人每人要出五斗米因而有稱此派為五斗米道的。﹚的事情,所以當有差役大搖大擺的通知當時堅拒不入此五斗米道的淵明,趕快整束衣冠去見官職比他還低的狐假虎威的鄉里小人時,淵明就只好帶著傲骨辭官歸家了。﹙這也就是淵明不爲五斗米而折腰的典故。﹚

「二度出仕」

沒想到歸家後的隔年,妻子東郭氏生第二胎時遇到難產,可憐她在死前還託人去把她娘家的姑表妹翟氏找來,要翟氏在她死前答應替她撫育幼子,照顧淵明一家老小之後,方才瞑目而去。而淵明的新婦翟氏一樣吃苦耐勞,與東郭氏同樣的一肩擔起了陶家的生計,所以淵明家的衣著飲食用度尚能夠維繫著。就這樣隔了四、五年,當初介紹他到東郭家教書的朋友又來介紹他到新的江州刺史處去當一個參軍﹙幕僚職﹚,淵明心裡雖然知道這世道黑暗是不可能讓他實現理想的,可他當時對統治者的幻想並沒有完全破滅,他的壯志也還沒有全部消失,所以此時三十五歲的淵明又啟程出仕,當上了桓玄的幕僚。

至於這個桓玄他卻是個野心勃勃的將領,也一直都在私下準備著奪取東晉的政權,因此之故,可想而知淵明在他手下辦事會是如何的格格不入,因為他根本就無法認同桓玄他的篡弒陰謀。剛好那一年的冬天,淵明的母親孟氏在這時去世了,於是他便按照古代的規矩辭官回鄉名正言順的居喪隱居三年;據後世史家分析說,這時期他的心情平暢,創作了不少的好詩。然而就在淵明居喪期間,政局卻已然發生了劇變;淵明辭官不久,桓玄真的就舉兵作亂,並在次年僥倖篡奪了帝位。再隔了年餘,又有劉裕這個人起兵平定了桓玄的叛亂,所以現在討逆成功的劉裕,等於是真正掌握了國家大權。而這一年已經四十歲的淵明,轉眼就有了五個孩子,再加上莊稼因連年天旱欠收,生活實在又不濟了起來。

「彭澤縣令」

看在劉裕給東晉王朝帶來一線希望的份上,陶淵明又因舊友的牽線再度前往出任了劉裕的參軍。這是陶淵明第三次出仕了,所以他的心情非常的複雜,期間也一再呈現出名教的理想和歸隱的願望接連不斷的拉扯著自己的矛盾。加上這時的劉裕正忙於討伐桓玄的殘餘勢力,所以幾乎一路上都在爭戰殺戮,這樣血腥的現實,實在不是淵明這般宅心仁厚的幕僚所能接受的,所以到了第二年(即公元405年),他便自請改任江州刺史劉敬宣的參軍。或許是因為淵明個姓比較忠直的緣故,所以他後來把替劉敬宣因權力傾扎而向朝廷送辭表﹙「自表請辭 」的辭職書﹚的事情辦的很好,所以在他跟著劉敬宣失去工作的同時,這年的八月,淵明卻在家中意外接到了詔命,竟然是任命他為江州東邊百多里地的彭澤縣令!由於這是一個正式的文官職務,所以淵明這一次也就拖家帶眷,欣然赴任去了。@

(http://www.dajiyuan.com)