“一念”带动的作用有多大?“一念”竟然会引来果报或劫难,到底是怎么回事?一起来看看这位修行数十年的僧人的故事,因为起了“一念”,走到修行的叉路上去。

无心之过仍须受一劫之苦

杭州宝藏寺里管理寺产的主藏僧志诠,一生清廉,尽心尽责管理信众布施给寺中的财物,从来没有侵占私用,或挪用过一丝一毫。

就这么一次,一个寺里的僧人对他说:“你管理的信众布施财,借我十千文(十贯钱)吧,日后加上三千文归还,作为利息。”僧志诠本不愿意,但推辞不掉,只好如数借出。

几个月后,那僧人连本带息还来了十三千文。僧志诠看着多出来的三千文利息心想:“这三千文利息不是寺中积财。”于是将三千文用来购买香烛供佛。

僧志诠平日养了一只猫,性情温驯,朝夕相伴,后来那猫死了。有一天,僧志诠白天打盹时梦见自己来到一座官府,有位身穿金紫官服的人出来迎接他,对他恭敬有加,礼数周到,仿佛是旧识。

僧志诠问他:“你在此作何职责?我们曾相识吗?你怎么这般殷勤招呼我?”

紫衣人回答:“我前世犯了过错,该受畜生之报,转世为猫。如今业报已尽,因一直以来性格刚直,现在得以为冥官。那时转生为猫时,蒙师父您六年爱育之恩,心中常思报答。今日请你来,是有事相告。”原来紫衣人前生就是僧志诠身边的猫。他继续说入正题:“师父曾借了寺藏布施钱给一寺僧,收了三千文利息,虽然用于佛事供佛,但利益归于你个人,按阴律也算是准盗用罪,须受地狱一劫之苦。即使你再积功德,也不可免。”

僧志诠听了顿时惊惧袭心,哀求宽恕。金紫人说:“我也曾为师请求折抵罪刑,得以替代的唯一办法是在人世受十三杖之苦,除此之外别无他法。”

金紫人说完,僧志诠也醒了。他心中想着:“我在寺中掌寺藏多年,颇受到僧俗二方的敬重,一受杖刑,何以面对众人呢?当以苦行求得免罪。”于是他舍弃衣钵,将所有财物供佛,并诚恳长忏自省修行,非常刻苦。就这样过了一年多。

一天,钱塘县官带着家眷前来寺中参拜,恰巧寺中所有的僧人都外出为人家作法事去了。无人来迎接让县官心中升起怒气,他一走入寺庙,脚又踩到猫粪,让他怒不可抑。随从进入庙寺中查看,只在忏堂发现了一个僧人,就将他拉了出来说:“这就是住持,懒于打扫,故意躲避起来。”被拉出来的这个僧人就是志诠,他不知县官大怒的缘由,应对失当,县官当场命人打他五百杖。杖打了十三下时,不知何故,县官忽然呼随从一行离开了寺院。

僧志诠这才恍然大悟,梦中所示果然应验。从此他不再牵挂放不下了,并常常告诫弟子:“寺中财物不可私用,哪怕是用于善事,也有报应。”

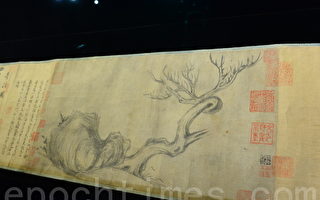

善恶的因果报应是天地恒常不变的天理,不会因为人之私情而改变分毫,人却可能由于害怕拒绝的一念之情,而毁了自己的修行!(资料来源:宋代《 春渚纪闻‧卷四 》)

责任编辑:李梅@#