正月十五夜是黃曆年中第一個月圓夜,所以稱為「元宵」。元宵讓人聯想到花燈,古來元宵節也叫「燈節」。花燈就是元宵的主角兒。萬里燈花連霄漢,金花燦星,讓天上的星團、銀河的星橋都遜色了。元宵為何亮起成千上萬盞的彩燈呢?元宵燃燈、賞花燈到底又是從何時開始的呢?

追溯漢武帝禮敬太一神

正月十五夜稱「元宵」,又稱「上元」、「元夕」、「燈節」,點燈慶上元、慶元宵的風俗已經有兩千年的歷史了。人們通宵燃燈,相傳開始於漢朝,聯繫到對神的信仰。宋人宋敏求《春明退朝錄》記載上元節燃燈的起源,有一種說法是沿襲了漢代祭祀太一神的遺風,從黃昏燃燈直到天明的古俗。[1]

漢武帝對天地神靈非常敬畏,很重視祭祀,《漢書》記:「武帝初即位,尤敬鬼神之祀。」漢武帝接納了亳人謬忌的上奏,從而隆重祭祀太一神[2] ,建造了祭壇,在元月上辛日從黃昏開始祭祀到天明,通宵達旦祀以盛大的燈火。[3] 那時,常見流星劃過祭壇的上方,來共襄盛舉,真是天人盛會啊!

後來,在道教中尊奉太一神為「萬仙之司主」[4],尊稱為上元君、天皇大帝、玉皇大帝、天官大帝,並以正月十五日為天帝的誕辰,稱為「上元節」。在這一天,「天官賜福」給人間虔誠、善良的人。人們在正月十五日舉行隆重的祭拜儀式,燈火日以繼夜,光明萬丈。

追溯漢明帝燃燈敬佛

另有一說,元月十五日竟夜燃燈源起於東漢明帝時期,與佛教信仰有關。漢明帝為了提倡佛法,派中郎將蔡愔等十八人遠赴天竺(*印度)求法。永平十年(公元67年)蔡愔等求得佛法歸來,說了在天竺國的見聞,說換算成中國曆法,正月十五是參佛的吉日。漢明帝於是下令,宮中和寺院在正月十五夜時一律「燃燈敬佛」,火樹銀花,光華萬千。

隨著佛教文化及道教文化的影響,元宵夜燃燈敬神佛的習俗代代傳承,在中原大地擴展開來,成了元宵節賞花燈的起源。

歷代賞花燈 詩人寫景

唐代時就有很熱鬧的正月十五夜點燈風景,「燒燈」舉行燈會、「賞燈火」是元宵節的麗景,高高樹立的燈樹,惹人愛賞。唐睿宗開安福門賞花燈,開始了天子御樓觀燈的風尚[5],正月十五夜成了「燈節」。唐玄宗也曾在元宵夜「讌羣臣,連夜燒燈」[6]。唐代馮贄《雲仙雜記》記載玄宗的元宵「臨光宴」的燈:「白鷺轉花,黃龍吐水,金鳧,銀燕,浮光洞,攢星閣,皆燈也。」真是多采多姿,機巧靈動。

王維的詩描寫元宵夜「遊人多晝日,明月讓燈光」,一盞又一盞的明燈點亮元宵,遊人穿梭通衢上,笙歌滿道;在另一夜遊詩中他吟詠元宵「由來月明如白日,共道春燈勝百花」[7]。皇宮裡、街道上處處掛燈,還樹立高大的燈樹和燈樓。燈、春燈就是元宵夜的代名詞!

韓國夫人把高八十尺的百枝燈樹立在高山上,在元宵夜點亮起來,奪盡月色光華。[8] 盧照鄰詩《十五夜觀燈》這般描述元宵節搭樓、燈樹遠接月河星瀚,人與燈兩燦爛:「縟彩遙分地,繁光遠綴天」、「接漢疑星落,依樓似月懸。別有千金笑,來映九枝*前。」(*九枝華麗的擎燭)

到了宋代,元宵燒燈更勝於唐代[9],那時在宮門的端門口兩端立起了高高的彩燈山。《東京夢華錄》記載:「每逢燈節,開封御街上,萬盞彩燈壘成燈山,花燈燄火,金碧相射,錦繡交輝」。吳彬的《歲華紀勝圖-元夜》描繪出宋代彩燈山的模樣,主燈「鰲山燈」氣勢恢弘,作5、6層高,每一層中都藏著巧妙機關,裡面裝有人物、雕梁畫棟啊,甚至可以噴水流瀑。

從宮門延展到開封府大道上,萬盞花燈交輝,燄火映亮都城,金碧溶溶的輝光雀樂人心,吸引寶馬、儷人如雲:

「燈光照人暖,月色為時圓。」(宋·孔平仲《十五夜》);

「聞道長安燈夜好,雕輪寶馬如雲。」(宋·毛滂《臨江仙 都城元夕》)

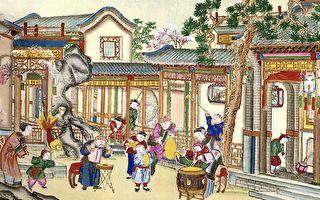

燃亮燈火千百年的元宵燈節傳到明代,從正月初十日起至十六日止開燈市,「才開鳳島張燈架,更起鰲山結彩樓」;正月十六夜婦女相約「走橋摸(*門)釘,祛百病」,度厄納吉兆。[10] 家家戶戶都張燈結綵,五色彩燈上描繪了各式各樣人物、花鳥蟲魚和歷史民間故事,翩翩生姿,普天同慶。百姓遊燈市,元宵夜走燈橋的人潮,摩肩擦踵前擁後簇,簇擁得水洩不通。晚明佚名畫師所畫的《上元燈彩圖》展現了南京城元宵節熱鬧非凡的景象,市集裡充滿各色各樣琳瑯滿目的燈籠,招展著元宵的消息。

到了清代,自十三以至十七都稱燈節,十五日是正燈節,「每至燈節,內廷筵宴,放煙火,市肆張燈」,各色彩燈別出心裁,有紗絹、玻璃,還有削出白色獸角薄片張明燈的,彩燈上繪畫古代和當代的故事,供人玩賞。清人製作的花燈不僅止於燈,巧匠結冰塊作元宵擺飾,栽種麥苗巧扮人物形狀,引人青睞。[11]

元宵節,長相思、意難忘:

「燈火上樓台。看滿城、星橋高揭,火樹叢開。」(明末淸初·尤侗《意難忘 元宵》)

「明月柳梢堪戀,燈放九枝一串。」(淸·丘瑟如《長相思 元宵》)

乾隆皇帝也有《元夕燈詞》,描寫各種元宵花燈的綺麗、靈動:「金鳬銀雁時飛集,綺閣珠樓乍有無。花裁吳綾綴千樹,女夷神術問能乎。」這些金鳬、銀雁、綺閣、珠樓,彷彿再現了唐玄宗臨光宴的流光華彩。

縱然已度千百度,歷代神州中華兒女總不忘,元宵華燈是為誰而燃、為何而掛,「銀花絳樹開千丈,佛火神燈照百輪」(明·鄭之文《金陵元夕篇》)、「春城元夕,萬家燈火拜神仙」(淸·楊仲愈《賀某君雙壽聯》),這一切的流光異彩都是為了禮敬神佛而來。

現存最早的元宵(元夕)詩歌詠:「法輪天上轉,梵聲天上來;燈樹千光照,花焰七枝開。」[12] ──神州禮敬神佛元宵夜,普天同慶;人間通衢廟會賞燈花,天人共會。中華文化中的「神州」不僅僅是一個名詞,神州承載著神傳文化的美善。古來以來,神州子民、中華兒女過元宵賞花燈,不忘禮敬天地、禮敬神佛。今天的後人,面對複雜多變的時代,想要化險為夷,更莫忘保護初心善念!

註釋

[1] 宋敏求《春明退朝錄》:「上元燃燈,或云沿漢祀太一自昏至晝故事。」

[2] 《漢書.天文志》稱泰一,即太一神為「中宮天極星」。太一神在古籍中也稱「太乙」、「泰一」,主掌天庭,是天神、萬仙之長。宋玉的《高唐賦》頌:「醮諸神,禮太一。」表明戰國時代就有祭祀禮敬太一神的儀式。

[3] 《史記.樂書》曰:「漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時夜祠,到明而終。常有流星經於祠壇上。」那時祭祀日還未定在正月十五日。

[4] 《元始大洞玉經》說:「太乙上元君者,萬仙之司主。」

[5]《事物紀原》記載觀燈:「唐書嚴挻之傳,睿宗先天二年正月朢夜,胡人婆陁請然百千燈,因弛門禁帝御延熹安福門縱觀,此天子御樓觀燈之始也。」

[6] 《舊唐書·玄宗紀下》有記:「[ 開元 二十八年春正月] 壬寅,以望日御勤政樓讌羣臣,連夜燒燈」(會大雪而罷,因命自今常以二月望日夜為之)。

[7]二首王維詩題:《奉和聖製十五夜然燈繼以酺宴應制》(酺pú 宴:天子賜臣民歡聚飲酒);《同比部楊員外十五夜遊有懷靜者季》。

[8] 《開元天寶遺事》卷二:「韓國夫人置百枝燈樹,高八十尺,豎之高山。上元夜點之,百里皆見光明,奪月色也。」

[9]宋代蔡絛 《鐵圍山叢談》說:「國朝上元節燒燈盛於前代」。

[10]見明代沈榜《宛署雜記》。

[11] 出自清代富察敦崇《燕京歲時記》記載。

[12] 隋煬帝楊廣《正月十五日于通衢建燈夜升南樓詩》中詩句。

@*#

責任編輯:王愉悅