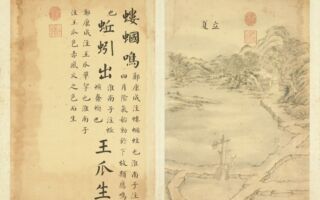

「立夏」節氣來了,在不同年分裡的立夏可能落在陽曆的5月5日到7日之間的任一時點,今年是在5月5日。在黃曆中,立夏是四月節。從地球人的角度來觀察,立夏這一天的太陽位於天體黃經45°,標誌著春天結束,時序進入夏季了。

立夏節氣具有深厚的歷史傳統,古代在立夏這天,天子要帶領文武百官到南郊舉行迎夏儀式,祭祀炎帝和祝融神,祝禱國泰民安。歷朝歷代的中華古人對於節氣相當重視,相應衍生出不少民俗。立夏的民俗中隱含養生觀念與做法,展現民俗養生的內涵。傳統中醫學對夏季的養生,也給人們一些實用的指引,古今皆宜。以下就一起來看看關於立夏的食補、禁忌和養生的民俗。

一、立夏民俗與食療食補

1.吃立夏蛋的民俗:

在許多地方,人們相信在立夏這一天吃「立夏蛋」,能夠預防夏季常見的疾病,尤其是小孩子的疾病。這種立夏蛋可以用紅茶或核桃殼煮成(也稱為固腎蛋),然後放在用彩線編織的蛋套中,給孩子掛在胸前取來吃。俗話說:「立夏吃了蛋,熱天不疰夏。」(疰音zhù、ㄓㄨˋ,慢性的疲憊病)立夏這天起天氣漸漸炎熱,小孩的食慾容易減退,營養不良則慢性傳染病容易上身,稱為「疰夏」。據說女媧娘娘指點百姓,吃煮熟的雞鴨鵝蛋可以解「疰夏」。因此後來形成立夏吃蛋的習俗。俗諺說:「立夏吃蛋,石頭踩爛!」表示立夏(泛指夏天)吃蛋,補充營養讓人勁頭十足。

2.吃瓠瓜麵的民俗

瓜類是立夏的節令蔬菜,入夏以後盛產的瓜果,在中醫學中屬涼性,能降火、消暑氣,還有利尿的效果。夏日氣溫逐漸升高,將瓠瓜入麵,作成「瓠瓜麵」(又稱作蒲仔麵)是清涼解渴、排濕解暑的節氣好菜。(延伸閱讀:立夏吃瓜 補水又減肥 5種瓜各有養生功效)

3.吃七家粥的民俗

在江浙一帶及台灣早期農家中,流傳著一項名為「七家粥」的習俗。此習俗源於鄰里間的情誼和互助,七戶鄰居相互餽贈穀物和豆類,並將五類豆類和穀物煮成粥。這一活動不僅有助於維繫鄰里情感,這些營養豐富的豆類和穀物可以增強體力和健康。有些地方有吃五色飯的習俗類似吃七家粥的習俗,也是用五類豆類和穀物烹煮,做成飯來吃。

4.吃立夏麵的民俗

閩南福建泉州地方有吃蝦麵迎立夏的習俗。當地人在立夏會用福建、泉州一帶特產的調味品紅糟烹飪鮮蝦麵。由於「蝦」與「夏」同音,這一傳統逐漸演變為在立夏吃「夏麵」。他們將蝦頭、蝦殼和大骨湯熬煮成蝦膏色澤的湯底,再加入煮熟的麵條和紅糟醬炒的紅蝦。這種習俗象徵「吃蝦補夏」,紅色的營養入心,是夏天五行養生的食物。

5.立夏「補」老爸的民俗

立夏在台灣屬於台版的「父親節」。自穀雨至立夏,台灣有一句俗諺:「立夏補老父,穀雨補老母。」這段時間正值農忙,而且氣溫漸升,人們體力消耗較大。因此,已婚的女兒在這個時候會回到父母家中,為他們補充養分盡孝心。通常,女兒會準備豬腳麵線(加滷蛋),作為父母的食補。長長的麵線象徵祈祝老爸長壽,豬腳膠質蛋白質都很豐富(油脂熱量也高),蛋是全蛋白質的來源,這一道營養料理被用來補夏補體力,也是讓人食指大動的食物。

這些立夏民俗反映了人們對節氣的體會與人間的互動,透過民俗作法反映了對於健康和幸福的追求,同時也透露了人間親情與人情味。

二、立夏民俗禁忌

在立夏節氣中,民間也有一些民俗禁忌:

1.禁忌晝寢

立夏日有個禁忌,就是「忌晝寢」。清朝《太湖縣誌》中記載:「立夏日……毋晝寢,謂愁夏多倦病也。」就是說在立夏這天白日裡睡覺,容易讓人在夏天裡疲倦多病。立夏忌晝寢能通於養生之道嗎?其中是有道理的,夏天是養護心臟的重要季節,是舒展心臟、強健心臟的時機,晝寢則反其道而行。中醫認為心主血脈,主神志,晝寢則血脈運行降速,神志昏沉,所以不利養生。

2.戒坐戶檻:

在某些地區,人們相信如果在立夏這一天坐在門檻上,就會在夏季感到疲倦和不適。因此,他們會嚴格遵守這個習俗,避免在這一天坐在門檻上,以保護自己夏天的元氣。

3.忌蟲蛇侵擾:

夏天蟲蛇出動,在一些地區,人們會在立夏這一天插上皂莢枝和紅花,以厭祟避蛇,避免厄運的降臨。同時,他們也會在牆腳撒上灰土,以避免蛇類侵入屋裡。皂莢樹屬於豆科,樹幹上長刺,又稱皂角針、皂針等等,具有殺蟲的功效。

三、夏季養生重養心

立夏養生,中醫一向注重醫食同源,配合精神調理和運動養生多管齊下。中醫認為「春養肝,夏養心,秋養肺,冬養腎」。順應季節來養生則事半功倍。中醫指出,夏天屬火,火氣通於心,夏季時人的心火最旺;這時氣候炎熱,汗液外洩,易耗傷心氣,讓人感到煩躁不安,所以夏季養生調理的關鍵就是「養心、瀉火」。

中醫養生重視五行養生的原理,「五色入五臟」,入心臟的顏色是紅色食物,所以夏天飲食宜取用紅色的食物。經常食用,有護心、養心效果。當然,也要注重平衡不過度。另方面宜避免辛辣刺激、油炸甜膩的食物。(延伸閱讀:立夏睡午覺、吃紅色食物養心 2類人不宜睡太久)

運動選擇晨間在沐浴陽光中進行運動,吸收陽氣,助益身體生長,同時幫助人體新陳代謝,排濕排穢,清除體內垃圾。當然,夏日裡運動時要注意適量補給水分,也要避免嚴熱導致的中暑、中熱衰竭。天氣炎熱,切忌暴喜、暴怒傷心。讓我們常常提醒自己保持心情淡泊無求,放下執著,退一步海闊天空,過個安閒喜樂的夏天。@*◇

——看更多【二十四節氣】系列

責任編輯:李梅#