唐詩神韻與天地合 初唐風骨剛健清新

唐詩

在大唐璀璨多元的文化中,唐詩最為絢麗奪目,是(保存相對完整的)中華文化的瑰寶,是具有獨特的審美價值和恆久魅力的經典,對中國人的心靈和品格有著潛移默化的深遠影響。

唐詩的性靈神韻,有著和天地自然的聯結。天籟之聲,朗朗上口,富有節奏和音樂性,意象優美。李白崇道,杜甫尊儒,王維信佛。不同的信仰,對於形成各自的詩歌風格起了重要的作用。

唐朝是詩的國度,詩的盛世,還造就了中國詩歌史上光芒萬丈的「盛唐氣象」, 開放包容,大氣磅礴,氣象萬千,那是真正豪邁曠達、浪漫風雅的時代。

唐詩發展的四個階段

1. 初唐時期(618—712)準備期

2. 盛唐時期(713—770)鼎盛期

3. 中唐時期(771—835)豐富期

4. 晚唐時期(836—907)夕陽返照期

流派種類

省試詩、行卷詩、干謁詩、山水田園詩、遊仙詩、邊塞詩、遊俠詩、送別詩、詠史詩、懷古詩、閨怨詩……

作者有帝王將相、才子佳人、官吏、僧尼、羽客(道士)、布衣、俠客、兵士、童子、婦人……涵蓋了大唐社會的很多層面。

以詩賦取士的科舉制度

唐代三度重修《氏族志》,改變了六朝氏族等級,打擊了舊有的世家士族,庶族地主勃興。完善了科舉制度,通過科舉考試給千千萬萬出身貧寒的讀書人公平競爭的機會。推動了民間的讀書風氣,促使了耕讀社會的產生,消融了社會門第。「朝為田舍郎,暮登天子堂」,人才輩出,奠定唐室富強之基。特別是以詩賦取士的科舉制度激發了文人的進取精神,促進詩歌發展,壯大了唐代文學的隊伍。

唐代科舉中最基本的科目是明經和進士。明經科主考儒家系列經典,還加試《老子》《莊子》《列子》《文子》《爾雅》等。進士科主考詩賦、政見時務、策論等,難度很高,富有創意才華和遠見卓識者方能在競爭激烈中勝出。唐代的宰相中,百分之八十是進士出身,可見科舉的成效。(維基百科)

宋‧嚴羽《滄浪詩話‧詩評》:「或問唐詩何以勝我朝?唐以詩取士,故多專門之學,我朝之詩所以不及也。」

「曲江風度」的一代名相

陳子昂、賀知章、張九齡、韓愈、柳宗元、張籍、李翱、白居易、劉禹錫等都曾進士及第做官,他們在推動文學發展和舉薦提拔人才方面做出了貢獻,也成為人們敬慕的榜樣,形成了難得可貴的唐代文人相「親」、相惜的局面。

開元盛世的著名賢相張九齡,耿直溫雅,風儀甚整,時人譽為「曲江風度」。他曾提拔王維為右拾遺,盧象為左補闕(què),還曾辟孟浩然為荊州府幕僚。安史之亂後,唐玄宗十分後悔沒聽已去世的張九齡的勸諫,對推薦之士,玄宗總要問「風度得如九齡否?」把他當做宰相任職的標竿。

《舊唐書》云:九齡文學政事,咸有所稱,一時之選也。「草木有本心,何求美人折」,正是張九齡高潔情操的寫照,他的五言律詩《望月懷遠》情致深婉,一句「海上生明月,天涯共此時」唱絕千古。

省試

即科舉中在京城舉行的禮部試。每一屆考試,都任命一位文學和品德都有威望的大官為主試官,尊稱為知貢舉;考生都是州、縣等地方考試中的佼佼者。考試當日,設香案於階前,主試官與應試舉人對拜。隆重莊嚴的儀式後才進行考試。

省試詩佳句:

「曲終人不見,江上數峰青。」——錢起《湘靈鼓瑟》

有如神助

中唐時期著名詩人錢起(約715或722—約780年後,唐代宗大歷初前後在世),字仲文,吳興人,大歷十才子之一。據《舊唐書》記載,錢起住在京口(江蘇鎮江)的小旅店裡,夜裡在庭院散步,恍惚聽到行吟聲:「曲終人不見,江上數峰青」, 他連忙開門尋找吟詩人,一無所見。回頭看,庭院月色傾灑,一片安寧,哪裡有什麼人?錢起「驚為鬼神」,所以這句詩一直銘記在心。

天寶十年(公元751年),錢起到長安去參加禮部考試,試題是《湘靈鼓瑟》。錢起運用豐富的想像力,從聽者的角度描寫湘水女神鼓瑟之音美,並用聽到的那句詩「曲終人不見,江上數峰青」做結尾。主試官李暐拍案稱奇,非常讚賞這個空靈靜穆、仙氣飄渺的結句,以為「必有神助」。從此錢起以進士成名,這首《湘靈鼓瑟》成為唐代三百年間省試詩中的著名作品。

行卷

詩賦是唐代進士科考試中的重要項目,由此派生出來的行卷風尚非常盛行。考生在考試之前,把自己最滿意的詩文寫成卷軸,投送朝中顯貴或社會名流以博得賞識,以求得這些公卿能夠向主考官推薦,知貢舉等主試官員除詳閱試卷外,有權參考舉子平日的作品和才能,考量綜合素質決定名次取捨。

行卷詩佳句:

「野火燒不盡,春風吹又生。」——白居易《賦得古原草送別》

「妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時無?」——朱慶餘《近試上張水部(張籍)》

居天下何難

白居易16歲時赴長安應考。考前,他把詩作《賦得古原草送別》呈遞給在朝中任著作郎的詩人顧況。顧況看了作者的署名後,笑道:「長安米貴,『居』亦弗『易』。」 然而當他讀到「野火燒不盡,春風吹又生」的詩句時,又驚又喜,道:「有句如此,居天下何難!老夫之前說的話只是開玩笑罷了。」白居易果然中進士。

畫眉深淺入時無

洞房昨夜停紅燭,待曉堂前拜舅姑。

妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時無。

——《近試上張水部》

這是唐代越州(今浙江紹興)士子朱慶餘參加進士考試前夕投贈水部郎中張籍的詩作。

以夫妻或男女愛情關係比擬君臣以及朋友、師生等其它社會關係,乃是中國古典詩歌中的傳統表現手法。表面上說的是新娘子問夫婿眉毛畫得濃淡是否時興合宜,實際上是含蓄地試探自己有無登第的可能。把自己考試的心態和新娘子拜見公婆的心態交相輝映,異曲同工,妙趣橫生。心有靈犀的張籍回詩說,你出眾的才華如「一曲菱歌值萬金」, 金榜題名沒有問題。張籍隨身攜帶朱慶餘的詩作,碰到合適的機會就推薦。

自古文人相輕,而唐代文人則是前所未有的豁達,以詩作覓知己,謙虛誠懇,心有靈犀,前輩賞識提攜、關懷後輩的故事不勝枚舉。唐人行卷留下許多了文壇佳話。

大唐是詩歌的帝國,從王公貴族、文人墨客、書生學子到黎民百姓,唐人愛詩寫詩,崇敬詩人才子。

詩能正得失、動天地、感鬼神,厚人倫,美教化……

民間客棧酒館到處是詩板、詩屏,山林古寺,也有詩壁,僧人也把寫著詩句的詩瓢,順水漂流遠方覓知音。歌女吟唱七言絕句,人們跟著哼頌傳唱,傳抄佳句名篇,刻石立碑。有個叫李勝的犯人身上刺滿詩歌(刺青紋詩),縣令看了命人免去百杖的刑罰。

干謁詩

干謁詩是古代文人向達官貴人呈獻詩文,展示自己的才華與抱負,鋪墊進身的台階,以求引薦。

高適在《行路難》中稱,「有才不肯學干謁,何用年年空讀書?」(高適邊塞立功,最終受封渤海縣候。)比如,李白不走科舉尋常路,直接毛遂自薦,「高冠佩雄劍」(《憶襄陽舊遊,贈馬少府巨》),「遍干諸侯」「心雄萬夫」(《與韓荊州書》)。夢想「平交王侯」「一匡天下」而「歷抵卿相」,建立蓋世功業之後功成身退,退隱江湖。

大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里。——李白《上李邕》

733年,孟浩然寫詩贈給出任朝廷丞相的張九齡。他借氣勢宏大的洞庭湖景暗喻正當年富力強想為國效力、做一番事業的心願。既委婉得體又不卑不亢,不落俗套。

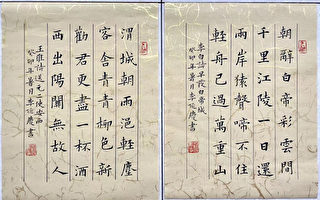

望洞庭湖贈張丞相

八月湖水平, 涵虛混太清。

氣蒸雲夢澤,波撼岳陽城。

欲濟無舟楫,端居恥聖明。

坐觀垂釣者,徒有羨魚情。

譯文

八月洞庭湖湖水暴漲幾乎與岸平,水天一色交相輝映迷離難辨。

雲夢大澤水氣蒸騰白白茫茫,波濤洶湧似乎把岳陽城撼動。

想要渡湖卻苦於找不到船隻,聖明時代閒居又覺愧對明君。

坐看垂釣之人多麼悠閒自在,可惜只能空懷一片羨魚之情。

科舉、漫遊、入幕、耕讀、從軍、隱逸山林、求仙學道、參禪拜佛……文人生活的豐富多樣,構成了唐詩多彩的情思格調。貶謫反而出佳作,無官一身輕,文章憎命達,張九齡、李白、杜甫,白居易等都寫出更好的詩篇。文人墨客之間的交流切磋,非常深入廣泛。

第一節 初唐詩壇

詩體至唐而大備,格律亦臻於完善。

講究句數、字數、平仄、對仗和押韻的格律詩,即近體詩在初唐形成,建立了韻律和節奏的固定形式。開元年間還編著了《唐韻》,為全國各地的士子讀書寫詩規定一種標準的字音。

初唐四傑

為氣象萬千的唐詩拉開序幕的是初唐四傑: 王勃(650—676)、楊炯(650年—693)、盧照鄰(634?—689)、駱賓王(619—684?)。他們都是官小而名大,年少而才高的詩人,他們力求擺脫齊梁詩風,突破了宮體詩的狹小範圍,擴大了詩歌的題材,表現廣闊的社會人生,格調剛健清新。

「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色」,是王勃《滕王閣序》中膾炙人口、傳誦不衰的佳句。他的《送杜少府之任蜀川》更是一洗往昔送別詩中悲苦纏綿之態,開闊豪邁中含深切的默契共勉,簡練婉暢裡有動人的質樸健朗。「海內存知己,天涯若比鄰」,體現出高遠的志向,豁達的心胸,昇華了的真摯情誼。

楊炯以寫邊塞詩著稱,他的《從軍行》《出塞》《戰城南》《紫騮馬》等,氣宇軒昂,音調鏗鏘,風格豪放。盧照鄰擅長詩歌駢文,以七言歌行體為佳,意境清迥,代表作是《行路難》《長安古意》。駱賓王7歲寫了家喻戶曉、婦孺皆知的《詠鵝》詩,44歲親筆起草了震撼朝野的《討武曌檄》,這篇兼具文學和史學價值的檄文,立論嚴正,氣勢磅礴,與王勃《滕王閣序》並稱為初唐文壇交相輝映的「駢文雙壁」。

【佳作欣賞】

送杜少府之任蜀川 王勃

城闕輔三秦,風煙望五津。

與君離別意,同是宦遊人。

海內存知己,天涯若比鄰。

無為在歧路,兒女共沾巾。

【歷史故事】

討武曌檄(曌:zhào;檄:xí)

公元684年唐室大亂,武則天篡權。徐敬業(即李敬業,開國元勛、凌煙閣二十四功臣之一李勣(即徐懋功)嗣孫)在揚州起兵討伐武則天。駱賓王在其幕府為藝文令,軍中書檄均出自他的手筆。《為徐敬業討武曌檄》歷數武氏罪惡昭彰,親近奸佞,殘害忠良(長孫無忌、上官儀、褚遂良等大臣),乃「人神之所共嫉,天地之所不容」,並用「一抔(póu)之土未乾,六尺之孤何托」(掩埋高宗的黃土還沒乾,中宗剛登基就被廢,先皇託孤的太子何以依托),昭示天下挽救危局、匡扶唐室之刻不容緩,以「請看今日之域中,竟是誰家天下」作結,雄文勁采,慷慨激昂,充滿天下必歸李唐的決心。相傳此檄文傳入京師,武則天惶然感嘆,如此才華不能籠絡為己用,宰相之過也。後來義軍戰敗,一說駱賓王被殺,另一說他落髮為僧,不知所終。

「春江潮水連海平,海上明月共潮生」「江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪」……張若虛的《春江花月夜》別具一格,沒有宮體詩的濃脂豔粉,清麗婉轉,澄澈空明。(張若虛〔約660—約720〕,揚州人,曾任兗州兵曹。與賀知章、張旭、包融並稱為「吳中四士」。)

「詩骨」——陳子昂

陳子昂(661—702年),字伯玉,四川人。24歲時舉進士,後在朝中任右拾遺[1] 。時武則天當政,信用酷吏,濫殺無辜。他屢次上書諫諍,常不被採納受排擠,並一度因「逆黨」,反對武則天的株連政策而下獄。696年,陳子昂隨武攸宜(武則天侄子)大軍出征與契丹作戰。武攸宜懦弱平庸,戰事連連失利。陳子昂多次進諫獻良策,並請求率領萬人作前驅攻打敵人,武攸宜非但不聽,還乾脆把陳子昂由參謀貶為軍曹。

報國無門、壯志難酬的陳子昂登上薊北樓(即幽州台,燕昭王為招納天下賢士而建。遺址在北京大興縣),極目遠眺,弔古傷今,慷慨悲吟,寫下了《登幽州台歌》:

前不見古人,後不見來者。

念天地之悠悠,獨愴然而涕下。

把懷才不遇、生不逢時的孤獨悲哀,凝成了震撼千古的力作,由人世間的浮沉求索拓展為更宏觀的生命省思和永恆的天問,引起深廣的共鳴與感慨,雄渾沉鬱,蒼涼悲壯,餘音繚繞。

698年,陳子昂以父老解官回鄉。權臣武三思(武則天的另一侄子)指使射洪縣令段簡羅織罪名,加以迫害,年僅42歲的陳子昂冤死獄中。

陳子昂是唐詩革新的先驅,有百餘篇詩文的《陳伯玉集》傳世。他標舉漢魏風骨與風雅比興,徹底拋棄齊梁綺靡詩風,視邀媚取寵、奉命應景的宮廷詩為文壇積弊,反對沒有內涵真情地堆砌華麗辭藻,強調詩歌要反映廣闊的現實生活,達到思想內容和藝術形式的統一,提出了一種「骨氣端翔,音情頓挫,光英朗練,有金石聲」的詩美理想,他的詩文針砭時弊,發自肺腑,高昂清峻,蒼勁古樸,寓意深遠,被譽為「唐詩詩祖」、「詩骨」。

陳子昂的創作理論和實踐開一代詩風,其友人盧藏用說他「橫制頹波。天下翕(xī)然質文一變」 [2]。

陳子昂生前孤獨,身後卻有一大批追隨的知音。張九齡、李白、杜甫、白居易、元稹等詩人都受到他的啟發和影響。韓愈贊曰:「國朝盛文章,子昂始高蹈。」[3](《薦士詩》)他的《登幽州台歌》成為盛唐詩歌行將到來的序曲。

注釋:

[1] 拾遺,唐代言官,職掌規諫朝政缺失,左右拾遺為正八品官職。唐朝詩人陳子昂、杜甫均曾擔任拾遺的官職,後人稱之陳拾遺、杜拾遺。

[2] 《陳伯玉文集序》

[3]韓愈《薦士詩》大意是:唐代的詩歌最為興盛,而唐詩的興盛是從陳子昂提倡詩歌革新才開始的。

責任編輯:林芳宇@#