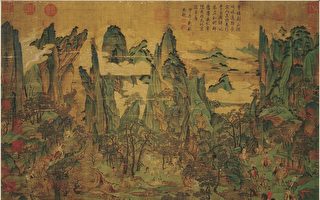

二千二千多年前,越王勾踐歷經磨難而崛起,躋身春秋五霸。他的成功乃是憑藉智者計然傳授的五條計策。這些策略出自七條永恆黃金法則,史稱「計然七策」。計然被視為中國古代最富智謀的思想家之一,也是著名的政治家和經濟學家。

話說當年勾踐戰敗後,被迫臣服於吳王夫差,最終屈辱地回國。然而,他憑藉耐心、紀律和謀略,祕密重建了越國。他的奇跡反轉得益於其首席謀士范蠡,而范蠡則師從在濮陽隱居的名士計然(字文子)。計然因深諳經濟學和自然法則而聞名四方。

計然向範蠡傳授了七條法則。其中五條足以使越王復國並戰勝敵人。後來,范蠡隱居經商,他運用同樣的策略積累了大量財富,成為中國最受尊敬的商業人物之一,人稱「陶朱公」。

計然的七條法則勾畫了一幅韌性與繁榮的藍圖,歷久彌新:

1. 預見衝突時,為戰爭做準備;預見需求時,儲備物資。天旱之時,購買船隻;遇到洪災,購買車輛。

這條法則的道理是:應該預測日後的需求,在危機來臨前予以應對。把握時機和未雨綢繆至關重要。

2. 農商必須雙豐收。穩定糧價,平衡商品供應。

也就是說,保持市場穩定,確保農民和商人都能獲利興達——此乃富國強民之道。

3. 優先選擇優質商品。切莫閒置資金。

這條建議的意思是,不要買賣廉價貨品,不要讓錢財睡大覺。品質和流通是創造財富的保證。

4.切忌囤積易腐爛貨物。不得抬高價格。

易腐爛貨物應以合理的價格快速運輸。延誤運輸可能會造成損失。

5. 評估剩餘和短缺,以確定價值。

越稀缺的東西,價值就越高。了解供應情況,才能定價。

6. 價格見頂後便會下跌,見底後又會上漲。

所有市場都會波動。認清周期,避免追逐高點或錯過低點。

7. 出售貴重物品時,如售賣泥土;購買便宜貨物時,視之為玉石。

需要賣出時,不要猶豫。需要買進時,不應遲疑。

以上七條法則不僅富含睿智,而且能為個人、商業或國家帶來積極的改變。正是這些謀略,重建了一個王國,創造了歷史傳奇。不僅如此,千百年來,它們持續為戰略、領導力和財富之道提供永恆的指引。

原文:7 Golden Rules From an Ancient Economist刊登于英文《大紀元時報》。

作者簡介:

索菲婭‧林(Sophia Lam)自2021年起擔任英語大紀元編輯,撰寫與中國相關的各類文章。

責任編輯:茉莉@#