「上巳節」一個傳統的節日,因在黃曆三月上旬的第一個巳日,故稱「上巳」。

上巳的名稱在漢代即已出現。《漢書 禮儀志》:「三月上巳,官民皆潔于東流水上,曰洗濯祓除去宿垢痰為大潔。」由此可知,上巳的活動體現了上古敬天遺風,人民藉由潔淨自身,達到袪除天地間污濁之氣和病害。「暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,而歸」。《論語》的這段記載,古風悠悠、樸實祥和,正是上巳活動的最佳寫照。

漢代以前雖然已經把上巳定為正式節日,但黃曆三月上巳每年都不一致。魏晉以後,為了方便和統一,於是將「上巳節」定在每年的黃曆三月初三。

臨水祓禊與「曲水流觴」

「上巳節」的主要內容原為祓禊,在暮春三月舉行,所以也稱之為「春禊」。晉以後,三月上巳祓禊的活動逐漸有了變化,人們除了祓禊袪邪,傳達對天地的虔誠敬仰外,文人雅士還開始飲宴賦詩。這其中最有名的要算是「曲水流觴」的活動了。

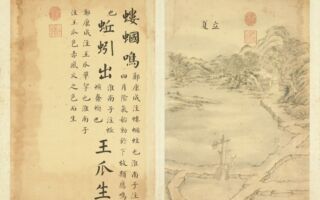

東晉名書法家王羲之詳敘了他和朋友於三月三日臨水宴飲的盛況,他說:「暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。……又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水。」觴即是杯,一般是角質或木質等輕材料製成,因此可以浮於水面。把酒杯放在曲折迴繞的小水渠中,讓他隨波逐流下,流到誰的面前,則其人需取而飲酒,同時賦詩一首。

自魏晉以後,「曲水流觴」便成為上巳日的主要活動。看來,王羲之永和九年的這次上巳修禊,不僅誕生了中國書法名著蘭亭序,還為後世留下了一幅獨特的文化圖像。@*